Un post che ho trovato di recente sui social network diceva che camminare fa bene alla salute e ne elencava una serie di motivi, il secondo dei quali era, con mia divertita sorpresa, «può essere fatto da chiunque». Ridendo tra me e me, ho capito di non essere chiunque.

Su queste stesse pagine insisto spesso sulla necessità di essere fieri della propria diversità, per cui la cosa avrebbe dovuto farmi in un certo qual modo piacere, eppure mi restava l’amaro in bocca, anche se non capivo realmente perché. È stata la mia “superfidanzata”, stamattina, ad aprirmi gli occhi e ad invitarmi a un ragionamento un po’ lungo, ma spero efficace.

Pensate alle società primitive basate sulla forza e sull’egocentrismo dell’io del singolo: vigeva la legge del più forte, del più dotato fisicamente. Vinceva chi riusciva a imporre con la forza la propria opinione, annientando le altre. I disabili cascavano male, sia in senso fisico che figurato, poiché venivano gettati dalla rupe Tarpea, come inadatti…

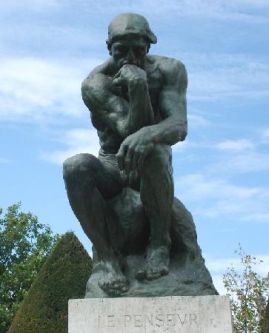

Come si superò quella società? Attraverso l’idea condivisa del chiunque. Gli uomini capirono di poter vincere lo strapotere del singolo, unendo le proprie forze nell’impersonalità del noi. Ma il singolo può diventare chiunque solo a condizione di perdere i propri tratti distintivi. In altre parole, per poter essere chiunque, l’uomo deve presentare una sorta di lasciapassare in cui accetta di perdere qualunque caratteristica che lo renda un individuo, per poter guadagnare la forza del noi.

E i disabili? Il disabile non può essere noi, perché non può eliminare ciò che lo rende individuo, unico. Anzi, il chiunque guarda con sospetto il disabile proprio perché introdurrebbe nel mare rassicurante dell’indistinto elementi di individualità che minerebbero la forza del noi.

Questo spiega anche la difficoltà nel creare un noi disabile: infatti, la reciproca diversità rende difficile sciogliersi in un mare indistinto di qualunquismo.

Eppure, segni di superamento della società del chiunque ci sono: le lotte per i pari diritti di minoranze quali neri o omosessuali ci insegnano che qualcosa sta cambiando, che sta nascendo una nuova cultura della diversità in cui i rapporti di forza vengono rimessi in discussione. Ma nonostante ciò – ed è l’intuizione che devo alla mia “superfidanzata” – questa neonata società sembra intendere se stessa sempre a partire dai principi del noi.

Si tratta in realtà di un anche noi. Lo standard, infatti, rimane sostanzialmente l’inalterato e rassicurante noi. Non si tratta cioè di un reale cambio di paradigma, ma di una protesta degli esclusi dal noi, che vogliono poterne essere compresi, beneficiando dei diritti del poter essere chiunque. Il desiderio dell’anche noi è quindi una subdola vittoria del noi.

Entrando in questa logica, i disabili sembrano dover reclamare gli stessi diritti degli “abili”. Ma è un’arma a doppio taglio poiché, per quanto si sforzino, i disabili non potranno mai annullare la propria diversità e diventare chiunque, e finiranno semplicemente per rivivere il proprio handicap nel tentativo di camuffarlo.

Occorre quindi, a parer mio, una quarta società, quella della creatività, che preveda un ritorno all’origine, alle caratteristiche dell’io, ma che ne esplori la ricchezza dell’esperienza di vita, senza basarsi solamente sulla forza, ma accreditando e valorizzando anche altre componenti, tra cui l’originalità, lo spirito di intraprendenza, il lateral thinking [osservazione di un problema da diverse angolazioni, N.d.R.]. Per accedervi occorre superare lo smarrimento dettato dal sostituire i propri standard personali a un rassicurante standard impersonale, ma è in fondo una prova per la quale sarebbe dovere della società stessa preparare gli individui.

Solo così potremo dimostrare che la nostra impossibilità di essere chiunque è vissuta non come un malcelato rimpianto, di cui disfarci alla prima occasione, ma come una potenzialità da mettere in campo orgogliosamente contro la dittatura del chiunque.

Filosofo della Retorica.

Articoli Correlati

- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…

- Intervista doppia su disabilità e dintorni Due esperienze di vita a confronto, due generazioni diverse che parlano di disabilità e di tutto ciò che ruota intorno ad essa, dalle emozioni più personali alle grandi questioni come…

- Il Disegno di Legge Zan e la disabilità: opinioni a confronto Riceviamo un testo dal sito «Progetto Autismo», a firma di Monica Boccardi e Paolo Cilia, che si riferisce, con toni critici, a un contributo da noi pubblicato, contenente due opinioni…