Emanuela adora i cavalli. Aveva fatto equitazione per più di dieci anni, e quando il medico le disse che non sarebbe più potuta andare a cavallo a causa della rigidità posturale, determinata dalla sua disabilità motoria (la tetraparesi spastica), è morta una parte di lei.

Emanuela, che all’epoca di fatti era minorenne, si è fidata del fisioterapista quando lui le ha proposto una “tecnica di respirazione” che le avrebbe permesso di tornare ad andare a cavallo. La “tecnica di respirazione” in realtà consisteva in rapporti sessuali, ma poiché lei non ne aveva mai avuti, né aveva mai ricevuto un’educazione sessuale, ha assecondato docilmente il suo violentatore. Che si trattava di violenza sessuale lo ha capito solo in seguito, quando ha descritto quella “terapia” alla madre, Paola. «Il fisioterapista che mi aveva abusato me lo sognavo la notte. Era un sogno ricorrente, sognavo che qualcuno mi faceva quello che lui ha fatto a me. Gli incubi sono finiti quando lo hanno condannato», spiega Emanuela che, con il sostegno della madre e un supporto competente (le operatrici dell’Associazione Differenza Donna, gli avvocati e i giudici che hanno impostato e condotto correttamente la causa), è riuscita a dimostrare la propria credibilità, ad affrontare il processo, e a far condannare il suo aggressore.

Oggi Emanuela è inserita in un progetto di formazione al lavoro. Quale sia il suo stato d’animo lo racconta lei stessa: «Io con questa formazione lavoro, mi sento in grado di spaccare il mondo. Sento che con questo lavoro [sono in grado] di volare e per me è una cosa fondamentale e quindi questa cosa mi riempie il cuore di gioia. Io non mi fermo alla mia disabilità, io sono altro dalla mia disabilità. Anzi la disabilità per me è una piccola parte di me, nulla, se non hai il cuore non puoi volare, rimani sempre a terra, invece io credo che posso andare dovunque io voglio, pure in carrozzina. Devo ringraziare questa splendida mamma che mi ha aiutato e non voglio più che questo schifo di gente mi metta le mani addosso».

Le testimonianze di Emanuela e della madre Paola sono state raccolte in occasione del convegno Ferite dimenticate: prospettive di genere sulla violenza sociale, tenutosi a Roma il 21 giugno scorso [se ne legga anche la nostra presentazione, N.d.R.], e che è stato realizzato congiuntamente dall’Associazione Differenza Donna e dall’Università del Kent (un’università britannica con sedi in tre nazioni diverse – Regno Unito, Belgio e Francia -, che ha istituito il primo Corso di Laurea in Studi di Genere in Inghilterra).

In questi giorni Differenza Donna ha pubblicato gli atti del convegno (che sono distribuiti gratuitamente, e sono reperibili facendone semplicemente richiesta attraverso il sito dell’Associazione), un prezioso documento nel quale trovano ampia trattazione il tema della violenza nei confronti delle donne con disabilità, e quello della tratta delle donne finalizzata allo sfruttamento sessuale, ad opera della criminalità organizzata.

Oggi è il 25 novembre, data in cui ricorre la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, e in tale occasione notiamo che sono ancora tanti coloro che pensano che questo fenomeno non riguardi anche le donne con disabilità. Ciò non solo non è vero, ma queste ultime, trovandosi spesso in una situazione di vulnerabilità socialmente costruita, sono maggiormente esposte ad esso. Per questo motivo è importantissimo parlarne.

Nei citati atti di quel convegno, qualche dato numerico lo fornisce Giovanni Travaglino, docente di Psicologia Sociale e delle Prganizzazioni presso l’Università del Kent, quando afferma che si stima che, in Europa, ancora oggi le donne che subiscono violenza siano tra un quarto e un quinto della popolazione femminile, e che il numero raddoppi nel caso delle donne con disabilità, poiché esse sono discriminate sia in quanto donne, che in quanto disabili. Eppure, nonostante questi numeri, questo aspetto del fenomeno è ancora poco conosciuto, e sono poche le Associazioni di settore che se ne occupano.

Travaglino ha fatto riferimento ad uno studio che ha coinvolto 415 donne con disabilità, e che «ha dimostrato una connessione fra disabilità motorie, l’isolamento sociale e la probabilità di subire violenza». Oltre all’isolamento sociale, gli altri fattori che espongono le donne con disabilità al rischio di subire violenza, sono la circostanza che queste donne entrino in contatto con tanti specialisti e professionisti, e che, tra i tanti, ce ne possa essere qualcuno che ne approfitti (come nel caso di Emanuela); ls stesse famiglie sono luoghi a rischio; inoltre, alle persone con disabilità viene spesso insegnata la condiscendenza, e va da sé che persone educate in questo modo non siano in grado di identificare/percepire la violenza. E ancora, il quadro è complicato dal fatto che nel caso delle persone con disabilità individuare gli abusi e le violenze può essere veramente complesso: cambiare la disposizione dei mobili all’interno di una stanza, ad esempio, impedisce a una donna con disabilità visiva di muoversi autonomamente all’interno di essa, ma è piuttosto difficile dimostrare – da un punto di vista legale – che quello è un abuso.

Spostandoci sul versante sociale, sistemico e culturale, la circostanza che associamo le donne con disabilità al senso di impotenza e vulnerabilità, ci induce ad “insegnare” loro ad essere impotenti e a creare situazioni di dipendenza.

Un altro aspetto importante è che difficilmente la relazione tra vittima e abusante si limita a coinvolgere solo queste due persone: solitamente, infatti, c’è anche un’altra persona che osserva ma non fa niente. Pertanto, se vogliamo sconfiggere la violenza, è fondamentale cambiare questo fattore determinate e per rispondere a problemi del genere è necessario adottare un approccio sociale. A tal fine è stato costituito un network che ha messo insieme diversi partner: l’Università del Kent, l’Associazione Differenza Donna, Solace Women’s Aid di Londra, il CERMI di Madrid, la Regione Lazio, l’Università di Barcellona, un Municipio del Comune di Londra e il Ministero della Salute spagnolo.

Rosalba Taddeini, referente del Centro Antiviolenza per Donne con Disabilità Vittime di Violenza, ha sottolineato durante il convegno di giugno come la maggiore vulnerabilità alla violenza delle donne con disabilità sia costruita culturalmente, perché viene dato per scontato che queste donne non siano in grado di chiedere aiuto, fuggire, o reagire alla violenza; non viene sostenuta la loro individualità e i modi diversi per proteggersi e affermarsi; non vengono offerte loro opportunità di contatto affettuoso, e ciò le rende vulnerabili alle relazioni violente; non vengono educate all’affettività e alla sessualità perché si pensa che non le riguardino; non viene stimolata la loro autostima; su di loro e sui loro corpi prevalgono sentimenti ambivalenti; non sono credute o si minimizzano le violenze subite, lasciandole vulnerabili a ulteriori violenze; si tende a credere che le donne con determinate disabilità, come – ad esempio – disabilità intellettive o malattie psichiatriche, abbiano una sessualità incontrollata o un’incontrollata fantasia, e di conseguenza a ignorare o banalizzare le loro richieste di aiuto.

Attraverso lo sportello dell’Associazione Differenza Donna attualmente sono sostenute 35 donne con disabilità, la maggior parte delle quali ha subito violenza sessuale (70%), mentre le altre (30%) hanno subìto maltrattamenti in famiglia, o dai genitori, o dall’ex partner.

Un dato interessante è che il 20% delle donne con disabilità intellettive, motorie e sensoriali, accolte e ospitate dall’Associazione Differenza Donna, pur essendo disabili, non hanno fatto alcun percorso di riconoscimento della propria disabilità. Osserva Taddeini: «Esiste un sommerso soprattutto rispetto alle disabilità cognitive e intellettive che, come riferitoci dalle donne, non viene segnalato neppure durante il percorso scolastico dal corpo docente e, se segnalato, i genitori non lo riconoscono per vari motivi».

Molto interessanti sono anche i risultati emersi da una ricerca che ha interessato 16 operatori socio sanitari (60% donne, 40% uomini) e alcuni focus group con donne disabili, risultati che sono stati esposti da Giuseppina Russo, psicologa ricercatrice dell’Associazione Differenza Donna. Vediamone alcuni.

Tutti i professionisti coinvolti lavorano con persone (non solo donne) con disabilità cognitiva/intellettiva (63%) o motoria (37%), mentre non è stato indicato nessun caso di disabilità sensoriale. Il 76% degli operatori intervistati ritiene che una donna con disabilità non dica di essere vittima di violenza per vergogna/sensi di colpa, il restante 24% per isolamento. Alla domanda su cosa sia per loro la violenza di genere, hanno indicato le seguenti tipologie: violenza fisica (57%), violenza sessuale (31%), e violenza psicologica (6%). In realtà, come abbiamo accennato, le forme della violenza di genere sono veramente tante (si pensi, ad esempio, alla violenza economica), ma esse non sono percepite da questi operatori che hanno a che fare con persone con disabilità.

Indagando quali siano – sempre secondo gli operatori – le donne maggiormente soggette a violenza, emerge come essi abbiano fatto proprio lo stereotipo della debolezza delle donne vittime di violenza, infatti l’81% di essi indica donne deboli, il restante 19% donne con bassa istruzione.

Spiega Russo: «Riflettendo su tali dati, emerge una difficoltà a pensare che il fenomeno della violenza sia trasversale e riguardi tutti i livelli sociali. Anch’io che mi occupo del fenomeni potrei essere vittima di violenza. C’è difficoltà a immaginare una donna con disabilità come una donna forte, che abbia un’istruzione, un buon lavoro e realizzata».

Agli operatori è stato anche chiesto come, a loro giudizio, le donne con disabilità percepiscano la violenza: l’81% ha risposto che esse non percepiscono la gravità della violenza, mentre per il restante 19% ritiene che vi sia una normalizzazione dei comportamenti. Tutti concordano nell’affermare che vi sia un rischio elevato che le donne con disabilità possano subire maltrattamenti e violenza sessuale, e adducono le seguenti motivazioni: mancanza di difese (56%), mancanza di consapevolezza (25%), negazione della sessualità (6%), altre motivazioni (13%).

Agli operatori è stato anche chiesto come, a loro giudizio, le donne con disabilità percepiscano la violenza: l’81% ha risposto che esse non percepiscono la gravità della violenza, mentre per il restante 19% ritiene che vi sia una normalizzazione dei comportamenti. Tutti concordano nell’affermare che vi sia un rischio elevato che le donne con disabilità possano subire maltrattamenti e violenza sessuale, e adducono le seguenti motivazioni: mancanza di difese (56%), mancanza di consapevolezza (25%), negazione della sessualità (6%), altre motivazioni (13%).

Un altro dato importante è che l’88% degli operatori interpellati ha già seguito casi di violenza di genere su donne con disabilità. Per gestire queste situazioni, nel 75% dei casi essi si sono avvalsi di un’équipe così composta: l’operatore, un medico, una psicologa che si interfaccia con l’assistente sociale, un infermiere o riabilitatore… ma nessuna persona con disabilità e nessuna rappresentanza delle Associazioni che si occupano di genere.

Gli atti del convegno Ferite dimenticate offrono molti altri spunti, e anche la parte dedicata alla tratta delle donne meriterebbe una riflessione specifica, che in questo spazio però non è possibile. Rimandiamo dunque i Lettori agli atti stessi, per ulteriori approfondimenti, e dedichiamo la parte conclusiva di questo approfondimento a ragionare sul caso di Emanuela, e su alcuni dati e aspetti richiamati in precedenza.

La vicenda di Emanuela ci dà un messaggio di speranza: dalla violenza si può uscire. Ma per uscirne è necessario creare le condizioni. Nel caso in questione, abbiamo la circostanza fortunata di una madre che ha saputo ascoltare e supportare la figlia fino al processo. Ma non è sempre così. Molte madri, infatti, o altre persone presenti in famiglia, davanti alla violenza tacciono, perché essa suscita in loro vergogna o sensi di colpa, oppure perché anch’esse hanno una dipendenza psicologica, o di altro tipo, dall’aggressore. Anche gli operatori talvolta stanno zitti perché non sanno riconoscere la violenza, perché i loro stereotipi li inducono a minimizzarla o negarla, oppure perché non sanno a chi rivolgersi.

Chiariamo bene questo aspetto: chi vede una situazione di violenza o abuso, e non fa niente, ha una responsabilità. Una responsabilità diversa da quella dell’aggressore, ma comunque una responsabilità pesante, perché lascia impunito l’aggressore e, cosa ancora più grave, lo mette in condizione di reiterare il comportamento violento. Se non riusciamo a modificare questo atteggiamento omertoso – che spesso non è individuale, ma collettivo – non ne verremo fuori.

Chi ha che fare con persone disabili deve sapere che la violenza nei loro confronti è possibile, deve conoscere le diverse forme in cui si può manifestare, deve intervenire e chiedere aiuto. Deve anche acquisire che la violenza è un fenomeno trasversale che riguarda tutte le classi sociali e tutte le fasce d’età. Emanuela l’abbiamo resa vulnerabile noi nel momento in cui non ci siamo dati abbastanza da fare perché nelle scuole ci fossero corsi di educazione alla sessualità e all’affettività. La sua impreparazione non le ha consentito di leggere correttamente ciò che stava accadendo. Questo ci conferma che la vulnerabilità delle persone con disabilità – donne e uomini – è socialmente costruita. E la mancanza di educazione alla sessualità e all’affettività ha danneggiato anche l’aggressore, poiché lo ha privato dell’opportunità di apprendere che non si può disporre del corpo altrui (nemmeno di quelli delle donne) senza il consenso della persona interessata, o con l’inganno. Gli stessi giudici, magistrati e avvocati – come tutti – possono essere soggetti a stereotipi e pregiudizi sulle donne e sulle persone con disabilità, tant’è che se Emanuela avesse incontrato un giudice che l’avesse considerata inattendibile solo perché disabile, oppure avesse argomentato che, poiché lei non ha opposto resistenza, era consenziente, non ci sarebbe stato né un processo, né una condanna, pur essendoci – sotto un profilo giuridico – tutti gli strumenti atti a punire chi compie questi reati.

Anche nei casi di disabilità intellettiva o di malattie psichiatriche – dove il tema della credibilità è inevitabilmente più complesso – l’atteggiamento non può essere quello di ignorare le richieste d’aiuto: deve sempre essere quello della verifica. Tutti gli attori coinvolti nei percorsi di prevenzione, contrasto e fuoriuscita dalla violenza dovrebbero ricevere una formazione specifica contro gli stereotipi relativi alle disabilità, ai generi, e alle altre diversità. Contemporaneamente occorre agire perché sia i servizi che le strutture antiviolenza vengano resi accessibili e preparati ad accogliere donne con diverse disabilità (fisica, intellettiva, sensoriale e plurima).

Abbiamo visto che il 20% delle donne con disabilità accolte dall’Associazione Differenza Donna, pur essendo disabili, non dispongono di una certificazione che attesti questa condizione. Ebbene, ci sono casi in cui la donna con disabilità è in pericolo ed è necessario attivare sin da subito i percorsi e i servizi riservati alle persone con disabilità, senza dover aspettare la certificazione pertinente. Questo fa capire che – poiché le situazioni sono davvero tante e imprevedibili – solo dotando il sistema istituzionale di una flessibilità di cui attualmente non dispone, saremo in grado di dare risposte tempestive ed efficaci. In altre parole, è il sistema a doversi adeguare alle esigenze delle persone, non viceversa. Non si possono affrontare casi di violenza ai danni sulle donne con disabilità, senza che nelle équipe ci siano persone con disabilità e donne competenti sulle tematiche di genere. In sostanza: non si esce dalla violenza nei confronti delle donne con disabilità, senza coinvolgere le donne con disabilità. La loro forza va costruita sostenendole nel divenire competenti e consapevoli, trattandole da soggetti sessuati, e sollecitando la loro partecipazione e autodeterminazione, non solo in relazione alla violenza, ma in qualsiasi altro campo.

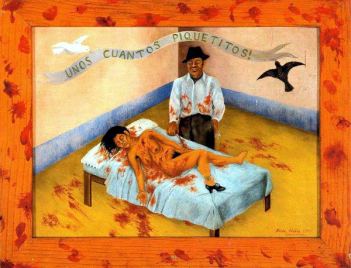

Componente del Coordinamento del Gruppo Donne UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e responsabile di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli, Peccioli (Pisa). Il presente approfondimento è già apparso nel sito del Gruppo Donne UILDM, con il titolo “Le ferite dimenticate delle donne con disabilità”. Viene qui ripreso (così come la riproduzione del dipinto di Frida Kahlo e la relativa didascalia), con alcuni riadattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

Per approfondire:

° Associazione Differenza Donna: è possibile richiedere, gratuitamente, gli atti del convegno Ferite dimenticate: prospettive di genere sulla violenza sociale, Roma, 21 giugno 2016, attraverso il form pubblicato nella pagina dei contatti del sito dell’Associazione Differenza Donna.

° Contro la violenza sulle donne con disabilità: pagina tematica curata dal Gruppo Donne UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

° Non una di meno: pagina dedicata alla manifestazione nazionale delle donne contro la violenza maschile, convocata a Roma per il prossimo 26 novembre.

Articoli Correlati

- Sordocecità, la rivoluzione inclusiva delle donne Julia Brace, Laura Bridgman, Helen Keller, Sabina Santilli. E poi Anne Sullivan. Le prime quattro erano donne sordocieche, la quinta era “soltanto” quasi completamente cieca, ma non si può parlare…

- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…

- Donne e minori con disabilità: cosa dovrebbe esserci nel Terzo Programma d'Azione Nell’ampio e importante approfondimento che presentiamo oggi, Giampiero Griffo dettaglia una serie di specifiche linee di azioni che dovrebbero essere inserite nel nuovo Programma d’Azione dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle…