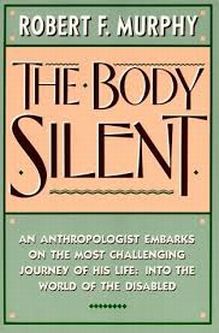

Si è tornato a parlare recentemente del libro Il silenzio del corpo. Antropologia della disabilità, di Robert F. Murphy [se ne legga ampiamente anche sulle nostre pagine, N.d.R.]. Un testo del 1987, ora finalmente tradotto in italiano da Erickson, che dà modo di riflettere sullo stato di disabilità della persona.

Approfittando del sunto di Roberto Medeghini, pedagogista e ricercatore, nonché responsabile della collana Disability Studies della stessa casa editrice, voglio qui proporre una serie di considerazioni mie e sue, perché il passaggio dalla condizione di persona a quella di persona con disabilità non può sottrarsi al peso della constatazione del cambiamento.

Partiamo dunque dal sunto del testo di Murphy, elaborato da Medeghini, che ringrazio per la collaborazione: «Murphy era al culmine di una brillante carriera accademica da antropologo culturale, quando un tumore spinale lo rese claudicante prima, poi paraplegico e quindi tetraplegico, determinando una frattura fra un “prima” nell’abilità e un “dopo” nella disabilità. Nel libro, Murphy avvia una ricerca sul divenire disabile attraverso un’osservazione antropologica di se stesso in un progressivo degrado del proprio corpo che definisce l’inaccessibilità al mondo, alle cose, agli spazi sociali e agli sguardi degli altri. Nella vita del “dopo”, Murphy affronta codici sconosciuti propri dell’ospedalizzazione e della riabilitazione: il passaggio del corpo da soggetto di vita ad oggetto, il ruolo di malato, di disabile in una sospensione dei ruoli e degli obblighi sociali che portano con sé anche un obbligo: quello di produrre ogni sforzo per guarire che, se viene meno, produce un senso di colpa e la responsabilità dell’esito. In questa condizione, il disabile si trova in una condizione liminale, di vita sospesa nell’essere contemporaneamente non sano e non malato, né incapace né pienamente vitale. Murphy affronta, quindi, i cambiamenti tra il “prima” e il “dopo” in riferimento all’autostima ridotta, all’invasione del deficit fisico, alla forte sensazione di rabbia e all’acquisizione di una nuova, totale e indesiderabile identità».

Da giornalista mi trovo spesso faccia a faccia con persone che sono passate dalla non disabilità alla disabilità e la costante si ritrova nell’individualità in cui ognuno vive il passaggio. Per la mia esperienza ci sono due macroaree in cui suddividere le relative reazioni.

Una è costituita da coloro che vivono l’esperienza come un fatto ormai ineludibile e dal quale trarre spunto per una vita migliore. Per loro diventa semplicemente un fatto acquisito che non può arrestare il proprio processo di affermazione sociale. Qualunque sia il livello di affermazione che riusciranno a raggiungere, società permettendo.

L’altra macroarea è fatta di quelli che si fanno prendere dallo scoramento o dalla rabbia, quelli che la prendono male, insomma. Poi ci pensano su, ma non è un processo veloce. Quindi, vuoi perché vivere nell’indignazione è peggio che nel sollievo dell’accettazione, vuoi perché si presenta un fattore come l’amore, la fede, lo sport o un elemento di speranza di qualunque genere, alzano la testa e reagiscono. E da lì partono per riafferrare la perduta affermazione di sé.

Esiste in verità, una terza area, ed è quella di quanti non si danno pace e vivono nel malessere di una condizione rifiutata. Ma non mi è mai capitato di intervistarli. Sono difficili da intercettare proprio per la loro ritrosia.

Torno ad altre parole di Medeghini. «Quale ricaduta ha il testo sull’oggi? Il libro è stato pubblicato nel 1987 e si potrebbe affermare che non sia attuale, ma il clima culturale dell’oggi disconferma l’affermazione. Certamente c’è una maggior attenzione verso le persone con disabilità, approcci bio-psico-sociali, leggi di tutela e la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, maggiori servizi, l’integrazione scolastica, ma la cultura della disabilità è ancora fondata sul deficit, sull’incapacità, sulla dipendenza e sulla compensazione che determinano discriminazione e esclusione. L’antropologia della disabilità proposta da Murphy rende centrale l’esperienza e l’azione della cultura nella costruzione della disabilità, tanto da sentirsi straniero verso una cultura che cristallizza e acquieta i pensieri. Murphy scrive: “Liberarsi dai vincoli oppressivi della cultura è l’atto necessario per riconquistare un senso, rispetto a chi siamo e dove siamo. È in questo modo che il paralitico e tutti noi troveremo libertà nello spazio della mente e negli slanci dell’immaginazione”. E, questo, assieme alle tante riflessioni, è ciò che ci lascia The Body Silent».

Ineccepibile: per vivere bene la propria condizione, è necessario liberarsi delle oppressioni culturali. Perché la cultura è libertà. Anche libertà di liberarsi della cultura opprimente. Talora la propria.

Testo già apparso in “InVisibili”, blog del «Corriere della Sera.it» (con il titolo “La lezione antropologica di Robert F. Murphy”) e qui ripreso – con alcuni minimi riadattamenti al diverso contenitore – per gentile concessione.

Articoli Correlati

- Il silenzio del corpo: uno sguardo antropologico sulla disabilità Alcuni studiosi del nostro Paese ne avevano già parlato, quando ancora quel libro non era stato tradotto in italiano. Ora “Il silenzio del corpo. Antropologia della disabilità” di Robert F.…

- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…

- Dopo di noi da creare “durante noi“* L'organizzazione del futuro di una persona con disabilità: quali sono le tutele giuridiche esistenti? In quali ambienti si potrà svolgere la vita di quella persona? E con quali fondi? Un…