Scrivere un libro o scrivere un articolo, comunque scrivere, è come leggere, leggere la propria storia, nella storia di chi ci sta più vicino, più accanto.

Scrivere un libro o scrivere un articolo, comunque scrivere, è come leggere, leggere la propria storia, nella storia di chi ci sta più vicino, più accanto.

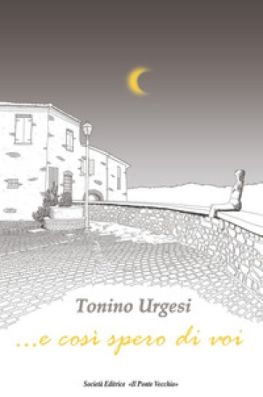

Vent’anni prima che iniziassi a scrivere questo mio sesto libro, …e così spero di voi, ricordo che in un pomeriggio di mezza estate, mi venne a trovare Tinin Mantegazza [artista, autore televisivo e scenografo, N.d.R.]. Lo vedo come se fosse ora sbucare dall’arco del Castello di Sorrivoli (Forlì-Cesena) dove vivevo. Era accompagnato da Mino Savadori.

Tinin si sfilò da sotto il braccio un libro e mi disse che io dovevo scrivere qualcosa di simile; lo presi e vidi che si trattava dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.

Scrivere un libro di quel genere per me voleva dire raccontare storie, persone che transitavano quel luogo, quella casa, quel castello; e che stavano attraversando la mia vita e il mio esser disabile.

A vent’anni ero fuggito da casa perché non volevo diventare “un handicappato”, non volevo la copertina sulle spalle, il telecomando in mano e rimbecillirmi davanti ad uno schermo fosforescente: volevo ben altro.

Volevo vivere tutto quello che avevo in testa e capivo che nessuno mi poteva più fermare, neanche la mia carrozzina. E così cercai un luogo, un amico, con cui poter vivere le mie idee e condividere un progetto con le mie contraddizioni. La prima quella fra il corpo e la mente: le mie gambe erano spastiche, immobili, la mia mente no: lei era libera e cercava l’oltre dell’oltre […ora comprendo benissimo che tutte quelle stanze che avevamo a nostra disposizione non potevano essere solo per noi due ma dovevamo aprirle ad altre persone, ad altre domande ancora crocifisse dal giudizio che le considerava scarto della società. Noi venivamo visti come dei pazzi, giudicati come dei folli, perché ospitavamo persone, ma proseguimmo su quella strada perché quello era lo stile della nostra vita…].

Mi resi subito conto che mi trovavo in un crocevia di vite, di storie alla periferia di ogni città. Tinin mi stava chiedendo di scrivere tutte quelle vite, quelle emarginazioni, quelle vicende, ma io non mi sentivo pronto perché ero preso da me stesso, dal mio vittimismo, dalla mia rabbia. Ero preso dal mio dire a tutti «guardatemi, sono solo un disabile»; ma quelle storie che vivevo e che facevo mie mi educarono a guardare non più alla mia disabilità, ma al mio essere persona, strappandomi con violenza dalla carrozzina e sbattendomi in faccia la persona che ero: non più un disabile ma uno di loro. Tutti quei ragazzi e ragazze che incontravo, e che vivevano con me e mi accudivano, mi stavano partorendo di nuovo come “uomo”, facendomi crescere attraverso le loro vite di sofferenza, di solitudine e di pianto. Venivano dalle periferie della droga, negli Anni Ottanta e Novanta: chi negli occhi aveva il dolore, chi nel palato il sapore dell’alcool e chi, ancora di più, aveva fra le braccia il pianto di un neonato.

Fu lì che capii le parole di Mantegazza: quelle vite che incontravo non potevano solo scivolarmi sulle spalle come pioggia di autunno, ma dovevo ascoltarle, farmele girare in testa come un antico stornello e capire che, prima del mio vittimismo patetico, venivano loro, quelle storie e quei volti.

Ebbi l’intuizione di sviluppare la mia teoria di una “nuova pedagogia della disabilità”, una pedagogia di interazione con quelle vite che mi facevano capire che inclusione è una parola fasulla; perché in quel castello eravamo già tutti inclusi nella storia dell’uomo e stavamo interagendo l’uno con l’altro per sostenerci, uno accanto all’altro. E così stavo comprendendo la responsabilità di essere uomo,, ma vivevo ancor più la responsabilità dell’amicizia.

Dopo vent’anni da che ho lasciato il Castello di Sorrivoli, per ritornare al mio paese d’origine, il ricordo di questa esperienza non mi abbandona e mi abita tuttora la mente. E per le parole di Tinin, che risuonavano come una eco nei ricordi, ho scritto …e così spero di voi perché quei volti impressi mi ricomparivano nelle notti insonni senza tempo, e ogni personaggio del libro mi narrava le proprie storie, le proprie malinconie. Per questo dovevo scrivere quelle parole che non erano più solo mie, ma stavano diventando le parole di tutti, di chi ha bisogno di una visione nuova, anche della disabilità.

Non ci può essere, infatti, una disabilità che imprigiona un corpo; piuttosto la disabilità è un trampolino di lancio che dovrebbe spingere fuori! Compresi così la nuova pedagogia che mi insegnò Gianfranco Zavalloni “l’educare parte dall’educarci” e sono grato a tutti coloro che mi hanno educato e che mi educano, giorno dopo giorno, a guardare oltre il mio deficit.

Ecco come nasce il titolo …e così spero di voi: spero che chi leggerà questo libro faccia la mia stessa fatica di uscire dalla propria casa per entrare in ogni periferia, di uscire dalla propria disabilità, dalla propria storia per incontrare l’uomo della strada e costruire con esso “la storia di ogni storia” per dire insieme… che così potremmo essere liberi!

Esperto di affettività e sessualità nelle persone con disabilità.

Articoli Correlati

- Ascoltare quel silenzio che urla «Raccontando la mia personale esperienza, vorrei cercare di esprimere il mio punto di vista sui cambiamenti che la salute mentale ha affrontato negli anni. Oggi, nonostante i grandi successi ottenuti…

- Sordocecità, la rivoluzione inclusiva delle donne Julia Brace, Laura Bridgman, Helen Keller, Sabina Santilli. E poi Anne Sullivan. Le prime quattro erano donne sordocieche, la quinta era “soltanto” quasi completamente cieca, ma non si può parlare…

- L’arte elogia la follia: la malattia mentale nelle opere dei grandi artisti Spazia dal Medioevo ai giorni nostri il ricco approfondimento dedicato al rapporto tra arte e follia, curato da Stefania Delendati, che scrive tra l’altro: «In un certo senso l’arte, se…