Spazia dal Medioevo ai giorni nostri il ricco approfondimento dedicato al rapporto tra arte e follia, curato da Stefania Delendati, che scrive tra l’altro: «In un certo senso l’arte, se sappiamo interpretarla con attenzione, ci aiuta a considerare la malattia mentale come parte della condizione umana»

«L’arte costituisce un regno intermedio tra la realtà che frustra i desideri e il mondo della fantasia che li appaga […]. L’artista è, originariamente, un uomo che si distoglie dalla realtà […] e lascia che i suoi desideri di amore e di gloria si realizzino nella vita di fantasia», diceva Sigmund Freud per spiegare il rapporto tra arte e follia.

Associare la genialità alla “devianza mentale” è un luogo comune, ma non troppo, perché la storia è popolata di artisti famosi che hanno vissuto con problemi nervosi più o meno gravi trasferiti nelle loro opere, a dimostrazione che la sofferenza psicologica e psichiatrica trova nella creatività uno sfogo per esternare dolore ed emozioni. Altri, pur non avendo disturbi di questo genere, hanno raccontato la follia, ne sono stati attratti, in alcuni casi hanno usato la loro arte come forma di denuncia sociale.

In un certo senso l’arte, se sappiamo interpretarla con attenzione, ci aiuta a considerare la malattia mentale come parte della condizione umana. Ancora Freud affermava che la follia emerge dalla liberazione dell’inconscio dalle catene della censura e della rimozione; applicando questo concetto all’arte, si può dire che la creatività viene potenziata dalla psicopatologia, quest’ultima acuisce l’ispirazione e la fa uscire dagli schemi accademici per esplorare nuovi percorsi.

Dal Medioevo al principio del Rinascimento

Regolarità, equilibrio e armonia fino a un dato momento sono stati gli unici criteri ammessi per i soggetti rappresentati in tele e sculture. L’uomo “fuori di senno” fa capolino nel repertorio figurativo sulla carta del Matto nei tarocchi. Nel corso dei secoli è diventato il jolly, l’allegro burlone del mazzo di carte francesi, con il capo coronato da un buffo cappello colorato, sul viso l’espressione sorridente e incosciente di chi passa attraverso la vita senza rendersi ben conto di ciò che gli accade intorno, peculiarità che anticamente si riteneva propria dei “pazzi”. Incoscienza ma anche sofferenza nella follia, se pensiamo che la parola “pazzo” deriva dal latino pati, soffrire.

Se nel mondo classico la “pazzia” era legata addirittura alla sfera sacra (gli oracoli vaticinavano i loro responsi sotto l’effetto di sostanze inebrianti che li facevano entrare in trance), nel Medioevo il “matto” diventa l’espressione terrena del demonio, una “non persona” che si comporta in maniera imprevedibile ed è quindi da esorcizzare. Malgrado questa premessa legata alla società dell’epoca, è proprio nell’arte medievale che prende corpo la figura del “pazzo”, essenzialmente legata alla religione e alla spiritualità.

Il primo versetto del Salmo 52 delle Scritture recita Dixit insipiens in corde suo non est Deus, “lo stolto disse in cuor suo non c’è Dio”. Se da un lato, dunque, la follia è ignoranza e assenza di amore per Dio, dall’altro c’è il suo opposto, i cosiddetti “pazzi di Dio” che arrivano ad una devozione ossessiva, portata all’eccesso, come si può vedere nei capolavori in cui Giotto raffigura San Francesco in estasi mentre riceve le stimmate, sia nella Basilica Superiore di Assisi che nella tempera su tavola conservata al Louvre.

È nel XIV secolo che il “matto” entra nella società. Nelle corti il buffone, “folle” per natura, intrattiene la nobiltà sbeffeggiandola con critiche pungenti che vengono accettate perché quella persona con il mantello rigato e il cappuccio con i campanelli non è considerato “normale” e gli si perdona ciò che ad altri non sarebbe permesso dire.

A cavallo tra Medioevo e Rinascimento la figura del “pazzo” si identifica con il suo iconico abbigliamento, diventa veicolo delle idee più sovversive, si ritaglia un ruolo anche nella riforma protestante dove il “folle” è l’altro, quello che segue una religione differente. Si lega alle feste carnevalesche e al folklore, la pazzia diventa oggetto di scritti e trattati, uno per tutti l’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam il quale senza mezzi termini afferma che «ogni azione che gli uomini compiono è intrisa di pazzia».

I maestri del Nord Europa

L’area culturale del Nord Europa è terreno fertile per queste riflessioni ed è sempre lì che la follia per la prima volta diventa davvero protagonista dell’arte. Hieronymus Bosch, geniale pittore fiammingo contemporaneo di Leonardo da Vinci, mescola nei suoi quadri persone, oggetti, animali, piante, creature fantastiche e mostri, creando un universo surreale e delirante che non è mai stato decifrato, e che è forse la rappresentazione della pazzia dell’umanità, della degenerazione sociale e della corruzione.

In L’estrazione della pietra della follia (o La cura della follia) ci regala uno spaccato delle ambigue terapie mediche del suo tempo praticate sulle persone ritenute “insane di mente”. Ritrae uno pseudo chirurgo con un imbuto capovolto sul capo che, sotto lo sguardo di una donna e di un sacerdote, estrae un fiorellino dalla testa di un malcapitato, mentre una sorta di pugnale trapassa la borsa del paziente, indicazione che ci suggerisce come l’intervento sia soltanto un modo per spillare soldi.

Nel XV secolo si credeva che la follia fosse provocata da una pietra conficcata nella testa, un medico con un’operazione poteva estrarla e guarire il malato; Bosch denuncia da par suo sia la truffa che l’ingenuità di chi ci casca; infatti, la scritta in tedesco che incornicia la scena non lascia spazio ai dubbi: «Maestro cava fuori le pietre, il mio nome è “lubbert das”» (letteralmente “bassotto castrato”, vale a dire “sempliciotto”, “credulone”).

Ma è con La nave dei folli che Bosch si consacra come interprete singolare della pazzia. È un dipinto a olio eseguito nel 1494 e conservato al Louvre. Ispirandosi probabilmente all’omonimo poema di Sebastian Brandt, Bosch rappresenta una barca alla deriva che porta un carico di umanità impazzita e gaudente, intenta soltanto a saziare la propria voracità. C’è di tutto nell’allegra e tragica brigata, anche un “matto” vestito come nei tarocchi che beve appollaiato su un ramo, girato di spalle, incurante della follia che lo circonda, lui che della follia è l’emblema.

La nave dei folli non è soltanto un’allegoria, è anche la raffigurazione di quanto accadeva nel Quattrocento alle persone con malattie mentali. Erano senza famiglia, senza fissa dimora e prive di affetti stabili, non di rado venivano spostate da una città all’altra su barconi fluviali, affidate a battellieri che navigavano nottetempo, lontano dagli sguardi di chi considerava la “demenza” un elemento oscuro.

Considerato l’erede di Bosch, l’olandese Pieter Bruegel il Vecchio riprende il tema della pazzia calandolo nel realismo del mondo contadino dei Paesi Bassi, trasformato in maniera grottesca per spiegare la stoltezza del male. Per Bruegel il Vecchio la follia è donna, se guardiamo Dulle Griet (o Margherita la Pazza), dipinto dove una donna semina morte e distruzione. Con il viso sfigurato, per alcuni la personificazione di una strega, Margherita si muove in un paesaggio da incubo con una scodella metallica sulla testa, portando con sé un bottino, forse allegoria dell’avarizia che conduce alla perdizione, diretta verso l’ingresso dell’inferno.

Un altro gigante dell’arte, Albrecht Dürer, ci ha lasciato un “ritratto” della dottrina dei quattro temperamenti (flemmatico, bilioso, melanconico e sanguigno), inserita in un complesso sistema morale e filosofico, alla base della rappresentazione delle passioni e dei caratteri nell’arte rinascimentale. Sua è l’opera Melanconia I, uno stato d’animo all’epoca visto come un’alterazione del tono dell’umore (oggi si potrebbe identificare con la depressione), che Dürer richiama con una donna dal viso scuro, il capo reclinato, attributo principale della malinconia e delle sofferenze dell’anima; ai suoi piedi, la borsa e le chiavi, simboli di Saturno, protettore appunto dei temperamenti malinconici.

Rinascimento e Illuminismo

Sempre nel Rinascimento continua la connessione tra arte, follia e religione. Lo vediamo in Miracolo della Croce a Rialto, tela di Vittore Carpaccio. Nei pressi del Canal Grande a Venezia, brulicante di persone, il Patriarca libera un uomo dalla “possessione demoniaca” per mezzo di una reliquia della Croce.

In questa che possiamo definire una “fotografia” della Serenissima alla fine del XV secolo, leggiamo il rapporto della società con le malattie mentali, intese e trattate non come un problema medico, ma come un’esperienza di natura essenzialmente religiosa, se è vero che, come già accennato, il “folle” si riteneva posseduto dal diavolo.

Anche i “pazzi di Dio” del Medioevo si evolvono. Matthias Grünewald, originale e poco conosciuto pittore tedesco, dipinge nei primi anni del Cinquecento La tentazione di Sant’Antonio, parte di una pala dove il Santo rischia di perdere l’uso della ragione. L’opera era destinata ad un ospedale dove erano ricoverate persone con malattie che ne deturpavano l’aspetto, per questo il diavolo che tenta Sant’Antonio ha la pelle grigia e le piaghe che evocano le patologie curate in quel luogo.

Di Grünewald è stato scritto: «La norma, la misura, le proporzioni della figura umana […] non lo hanno certamente interessato molto. Le sue forme fisiche sono per lo più brutte, malaticce, impossibili o almeno fuori dall’ordinario […]. I volti sono asimmetrici, quasi in ogni dipinto si riscontrano arbitrii di disegno che hanno una giustificazione artistica […]. Già questo fatto, e l’arbitrarietà delle proporzioni, dimostrano che l’artista non si è lasciato turbare da ciò che è anormale».

È durante l’Illuminismo che la follia nell’arte diventa marginale, simbolo di disordine e anarchia non più da elogiare, in quanto si contrappone alla ragione che sale alla ribalta durante l’Età dei Lumi. E tuttavia, quando ancora fa capolino nell’opera degli artisti, la “malattia mentale” assume tratti più liberi, inconsueti.

Prendiamo Francisco Goya e il suo celebre Il sonno della ragione genera mostri. Nell’acquaforte realizzata sul finire del Settecento un uomo è addormentato su uno scrittoio, intorno a lui si muovono le creature inquietanti generate dal suo sonno. Con sensibilità moderna, Goya ci mette in guardia dalla fantasia che, dice egli stesso in un documento chiamato Commento di Alaya, «abbandonata dalla ragione genera mostri impossibili».

Il raziocinio celebrato dall’Illuminismo è anche fragile, il secolo che ha cercato di cambiare il mondo con enciclopedie e scoperte scientifiche non è riuscito a sconfiggere questo lato della condizione umana, il senno governa soltanto una parte della mente e dobbiamo condividere il mondo con i nostri incubi.

Attuale quanto Goya, al punto che le sue sculture possono essere scambiate per opere contemporanee, Franz Xaver Messerschmidt è uno dei maggiori scultori del XVIII secolo, oltre che un incredibile caso nella storia dell’arte. Diventato nell’ultimo decennio un fenomeno internazionale, deve questa fama alle cosiddette “teste di carattere”, una serie di sessantanove busti, di cui ne sono rimasti trentotto, realizzati tra il 1770 e il 1783, anno della morte dell’artista, principalmente in piombo, alcuni in marmo e alabastro, uno in legno. Le teste riproducono deformazioni, smorfie ed espressioni del viso dell’artista, il tutto esagerato, con la fronte aggrottata, il mento sollevato, gli occhi stretti, il naso arricciato.

Messerschmidt soffre di quella che ai suoi tempi era definita “confusione di mente”, un disturbo che gli costa la nomina a professore all’Accademia di Belle Arti viennese, ma che non gli impedisce di realizzare contemporaneamente alle “teste di carattere” altre opere in linea con l’arte settecentesca. I suoi busti vengono fin da subito associati alla malattia mentale, per un periodo sono esposti nei manicomi. Tormentato da incubi e paranoie, egli afferma di essere perseguitato da spiriti che lo fanno stare male moralmente e fisicamente, ha dolori al basso ventre e alle cosce. Lo scrittore Christoph Friedrich Nicolai è stato uno dei pochi ad assistere al suo processo creativo, testimoniando di averlo visto posizionarsi davanti ad uno specchio e pizzicarsi i punti dolenti del corpo, osservando le contrazioni del volto.

L’artista rimane un interrogativo aperto, non avendo lasciato alcuna indicazione sul significato dei suoi lavori; i busti che ha scolpito ricordano Anima dannata, la scultura che Gian Lorenzo Bernini aveva realizzato più di un secolo prima.

L’Ottocento

Nell’Ottocento riemerge la figura del “folle” nell’arte, ma con una sensibilità diversa, dovuta all’epoca romantica che vede la nascita della psichiatria e indaga le varie manifestazioni dell’animo umano. Fa dunque il suo ingresso nelle opere degli artisti lo studio del quotidiano, del vissuto delle persone comuni, per rappresentarne i sentimenti, il disagio e anche la malattia mentale.

Intorno al 1822 il pittore francese Théodore Géricault si reca presso l’Ospedale Salpêtrière, a Parigi, e fissa sulla tela una serie di dieci volti di “pazzi” (a noi ne sono giunti soltanto cinque), destinati al dottor E.J. Georget che intende utilizzarli per illustrare un libro e tenere lezioni sulla salute mentale. Sono ritratti realistici, oggettivi ed espressivi, che non indugiano sulle deformazioni che nei secoli precedenti hanno caratterizzato questo genere di dipinti. I volti sono quelli di persone ossessionate da un’idea fissa, in quel periodo si riteneva infatti che la pazzia potesse derivare dalle forti passioni.

Nella mimica facciale e nei chiaroscuri che ricordano Caravaggio, Géricault ci racconta un doloroso aspetto della natura umana. In Alienata con la monomania dell’invidia, ad esempio, i piccoli occhi indagatori della donna sembrano fissare un oggetto inesistente, la cuffietta bianca, gli abiti scomposti e i grigi capelli scarmigliati sono segno di trascuratezza esteriore, specchio della solitudine esistenziale.

Nel XIX secolo l’arte assume il valore di documento e denuncia dei malesseri sociali, guarda in faccia i temi scomodi e li riproduce anche nei suoi dettagli più crudi. Un esponente italiano di questa “arte sociale” è il macchiaiolo Telemaco Signorini che nel 1865 dipinge La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze. Alla fine dell’Ottocento “andare a Bonifazio” per i fiorentini era sinonimo di “impazzire”. Nella tela si entra in uno stanzone enorme e spoglio, abbagliato da una luce bianca che fa da contrasto alle sagome scure delle donne, le “agitate”, gran parte delle quali addossate ad un muro. Le uniche aperture sono sbarrate da grate e cancelli. È una visione drammatica, spettrale, di un luogo che nessuno vuole vedere. Colpisce il pittore francese Edgar Degas e provoca violente reazioni in Italia, con il drammaturgo Giuseppe Giacosa che ne ha questa impressione: «È un dipinto che vi mette addosso i brividi della paura. È un quadro che non mi piace, ma che esercita le spaventose attrazioni dell’abisso e che rivela nell’autore una giustezza e una robustezza quale a pochi è dato di raggiungere».

Signorini vuole far riflettere la società sulla condizione degradata che i malati di mente, o presunti tali, devono affrontare, e lo segnala in maniera perentoria, gettando in faccia all’opinione pubblica la realtà di persone ignorate e considerate “diverse”. Il quadro è dedicato alle donne, spesso ricoverate in manicomio per motivi differenti dagli uomini, magari perché cercavano un’indipendenza e non si sottomettevano al volere maschile. Signorini pensa a loro, un monito verso tutti quelli che cercavano di cancellarle in ogni modo.

Artisti “maledetti”

Si può dipingere il tumulto interiore? Ha venticinque anni Gustave Courbet quando realizza Uomo disperato, un autoritratto che ci guarda con occhi sbarrati e spiritati, le guance rosse, la camicia con i polsini sbottonati, la testa tra le mani che si sporge verso di noi.

Courbet, maestro del realismo ottocentesco, era fiero di appartenere “solo alla libertà” e in questo quadro accosta genio e follia, ritraendosi come un “pazzo”, in un momento di esaltazione, in balia delle emozioni.

Il suo è un tumulto “recitato” e altri artisti del XIX secolo si sono identificati totalmente nella loro arte, l’unico sfogo di vite spesso brevi, tormentate da enormi angosce, incomprensioni e ansie.

Il “prototipo” più famoso di “artista maledetto” è Vincent van Gogh.

Molto si è scritto e detto della sua salute mentale, dei suoi ricoveri in manicomio, delle nevrosi che lo attanagliavano e che lo portarono al suicidio. L’episodio più noto che riguarda il grande artista olandese è il taglio dell’orecchio sinistro, un’autolesione che si procura in seguito a una furiosa lite con l’amico pittore Paul Gauguin. Dopo il fatto, di ritorno dall’ennesimo ricovero, Van Gogh dipinge Autoritratto con orecchio bendato. Gli occhi chiari, lo sguardo penetrante, Van Gogh si ritrae con una benda che gli avvolge la testa; l’orecchio bendato, per noi che lo guardiamo, è quello destro, si è infatti dipinto davanti ad uno specchio e per via del riflesso la scena è al contrario. È in una stanza chiusa, la sua camera, eppure indossa abiti pesanti. Perché? Il quadro è destinato a Gauguin, per dirgli addio, e ai medici che l’hanno in cura; questi ultimi gli hanno consigliato di stare all’aria aperta, questo spiega il cappotto e il cappello. Inoltre l’accuratezza della benda che copre l’orecchio mutilato è un altro segnale dell’intenzione dell’artista di seguire le indicazioni dei dottori.

In numerose lettere van Gogh ha parlato della sua prostrazione: «La mia testa a volte è insensibile e spesso brucia e i miei pensieri sono confusi»; scriveva di sentirsi «come se fosse legato mani e piedi, sdraiato in una fossa profonda e oscura, incapace di fare qualsiasi cosa».

La nomea di eccentrico e sregolato, seppure in parte veritiera, è stata ingigantita e di lui è stato tracciato il quadro clinico di un “folle”. Parlarne in questi termini è però riduttivo, irrispettoso di un uomo che, stando ad uno studio pubblicato nel 2020 dall’«International Journal of Bipolar Disorders», soffriva di depressione, aveva allucinazioni e momenti di amnesia, disturbi provocati e talvolta amplificati dall’abuso di alcol e di assenzio, forse aveva una forma di epilessia non riconosciuta. Questo spiega perché se osserviamo bene Autoritratto con orecchio bendato ci troviamo di fronte ad un uomo né “sano” né “matto”, ma che semplicemente ci parla di sé con onestà.

La dimensione catartica dell’arte che troviamo in van Gogh, si può ravvisare pure nell’opera di Edvard Munch, conosciuto soprattutto per L’urlo, un quadro che è diventato un’immagine iconica, da molti interpretato come la rappresentazione di come il mondo fa sentire l’uomo moderno, con la voglia di gridare mentre intorno nessuno è disposto a fermarsi per ascoltarne il tormento.

L’immagine è nota: un uomo molto pallido, quasi un fantasma, si prende il volto tra le mani e urla con tutta la forza che ha in corpo. Il suo grido deforma l’ambiente circostante, l’aria, il mare e le nuvole rosso sangue, eppure le persone intorno a lui, ombre senza lineamenti, proseguono la loro vita indifferenti al suo dolore.

Dell’Urlo Munch dipinge quattro versioni, tra il 1893 e il 1910. All’esposizione della prima a Oslo, le critiche si sommano ai sospetti sulla salute mentale dell’artista che scrive sul quadro, a matita nel cielo in fiamme a sinistra: «Può essere stato dipinto solo da un pazzo». La frase ha interrogato per anni gli studiosi, da poco si è scoperto che non è opera di un vandalo o di un detrattore, ma con ogni probabilità del pittore stesso, ferito e frustrato da giudizi tipo «le persone non dovrebbero considerare Munch un uomo serio con un cervello normale».

L’urlo è una tela enigmatica che non finirà mai di proporci sempre nuovi significati. Dipinta alla fine del XIX secolo, è l’immagine dell’angoscia che in quel periodo la psicanalisi iniziava ad indagare, uno stato d’animo che nell’arte si andava condensando nell’esperienza dell’espressionismo, ben descritta da Munch: «Non ci saranno più scene d’interni con persone che leggono e donne che lavorano a maglia. Si dipingeranno esseri viventi che hanno respirato, sentito, sofferto e amato».

È ancora lui a raccontare la genesi dell’opera. Stava camminando con due amici, al tramonto: «A un tratto il cielo è diventato rosso sangue e ho avvertito un brivido d’angoscia. Una morsa di dolore al petto. Mi sono bloccato, appoggiandomi al passamano, perché avvertivo una stanchezza mortale. Sopra al fiordo blu scuro e alla città colava sangue in lingue fiammeggianti. I miei amici continuavano a camminare, e mi hanno abbandonato tremante di paura. E io ho sentito un enorme sconfinato urlo percorrere la natura».

L’intera esistenza di Munch è stata dominata dal dolore, la tubercolosi dal lato materno della famiglia, la malattia psichica del ramo paterno, l’internamento in una clinica psichiatrica hanno lasciato un fardello che l’arte e la scrittura hanno in parte alleggerito (ci ha lasciato, oltre a numerosi appunti e lettere, Diario del poeta pazzo, scritto nel 1908 durante il ricovero in manicomio): «Fin dalla nascita gli angeli neri dell’angoscia, del dolore, della morte erano dalla mia parte. Mi seguivano quando uscivo, quando mi addormentavo, nel sole primaverile, nello splendore dell’estate. […] Quando dipingo la malattia e la sofferenza io avverto, al contrario una benefica liberazione poiché nella casa della mia infanzia abitavano malattia e morte».

Depressione, un equilibrio mentale stravolto e ossessioni accomunano van Gogh e Munch a due artisti dell’arte moderna, Mark Rothko e Francis Bacon. Il primo, uno dei principali esponenti dell’espressionismo astratto, noto per le sue tele monocromatiche di formato rettangolare, passa dalle tonalità brillanti delle prime opere a quelle più cupe realizzate negli ultimi anni, quando la depressione si aggrava fino al gesto estremo, nel 1970, in un certo senso “preannunciato” nell’ultima serie di dipinti, Black on Gray, espressione del suo dolore esistenziale.

Dipingendo Rothko afferma «di porre fine a questo silenzio e a questa solitudine, di dilatare il petto e tornare a respirare. […] Mi interessa solo esprimere le più fondamentali sensazioni umane, tragedia, estasi, fatalità».

Aveva un rapporto viscerale con l’arte Francis Bacon, pittore irlandese tra i maggiori del secondo Novecento. La sua personalità, in apparenza estroversa, nascondeva un lato oscuro a causa delle difficoltà vissute nell’infanzia e nell’adolescenza. Per questo le sue opere sono inquietanti, disturbano lo sguardo, la figura umana è distorta e collocata in spazi spogli, impotente e consumata dal suo stesso vivere. Ossessionato dalla carne e dalla sua corruzione, dipinge volti deformati dal terrore con urla mute che escono da bocche terrorizzate.

La vicenda personale di Bacon si intreccia ancor più con la sua opera a partire dal 1971, anno del suicidio del compagno George Dyer con cui aveva avuto una relazione tormentata. Ciononostante il pittore si sente colpevole, il suo stato psicologico peggiora, ma è capace di rialzarsi e, consapevole di aver bisogno di un po’ di leggerezza, introduce nei quadri tonalità più tenui.

Lavora fino all’ultimo dei suoi giorni, incessantemente, e se ne va in questa rinnovata presa di coscienza all’età di 82 anni, nel 1992. «Camminare sull’orlo dell’abisso, restare fedele a ciò che comunemente chiamiamo illustrazione, evocando al tempo stesso le emozioni più varie e più intime che un uomo possa provare»: per Francis Bacon questa è l’anima della pittura.

Il XX secolo

All’inizio del XX secolo, in Italia, prima dell’avvento del futurismo, Giacomo Balla, che del movimento sarà un personaggio di spicco, approfondisce l’aspetto sociale dell’arte, mostrando profonda attenzione per gli emarginati e gli oppressi.

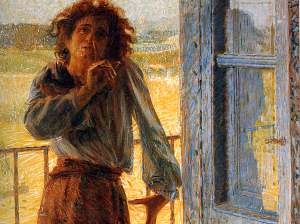

Tra il 1902 e il 1905 realizza quattro tele del ciclo Viventi (Il mendicante, Il contadino (l’ortolano), I malati e La pazza). “La pazza” è Matilde Garbini, vicina di casa del pittore, che lui dipinge in un atteggiamento stravolto, davanti a un balcone, con uno sguardo perso e movenze scoordinate rese ancor più realistiche dalle pennellate spezzate dove la luce diventa colore. Matilde si rivolge ad un interlocutore immaginario e si staglia imponente, suscitando sgomento in chi la guarda.

È sempre nel Novecento che due artisti emarginati come Matilde, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, senza conoscersi, esprimono in maniera differente la loro creatività per esorcizzare la fatica di vivere e i fantasmi della psiche. Sono Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi, esponenti di quella che in seguito sarà denominata Art Brut, letteralmente “arte grezza”, una forma d’arte priva di contaminazioni culturali prodotta da autodidatti, non di rado con disturbi psichici.

Entrambi estranei alla tradizione figurativa del secolo scorso, spesso erroneamente catalogati tra gli artisti naïf, sono in realtà due uomini sensibili e geniali, discriminati per le loro “stranezze”, poveri e senza una formazione accademica, che hanno fissato nelle opere l’inquietudine e la verità umana di esistenze tormentate.

Ligabue, nato a Zurigo e vissuto in provincia di Reggio Emilia, più volte internato per psicosi maniaco-depressiva, l’ha fatto dipingendo un mondo lussureggiante popolato solo dagli animali, quelli domestici tipici della Pianura Padana e le belve che non aveva mai visto dal vivo, soltanto immaginate, che si sbranano con ferocia; l’ha fatto nei numerosi autoritratti dove ci interroga, guardandoci dolente dritto negli occhi.

Ghizzardi, originario del Mantovano e anche lui come Ligabue “trapiantato” nel Reggiano, umiliato e deriso da tutti, per tre volte ripete la prima elementare, ma, nel 1977, vince il Premio Viareggio con la sua autobiografia sgrammaticata, dipinge un’infinita galleria di ritratti, soprattutto di donne, tutti simili eppure tutti diversi, voluttuosi e fragili, un’umanità disarmata che non nasconde la sua condizione di disagio.

Ligabue e Ghizzardi hanno trovato nell’arte la loro libertà, con essa hanno cercato un riconoscimento sociale, raggiungendo vette di altissimo livello, tanto da essere oggi considerati maestri del XX secolo.

Ma non si può parlare del Novecento senza citare tre correnti artistiche che hanno avuto come punti fermi il rifiuto della logica, il ricorso all’inconscio e all’irrazionalità, e in definitiva hanno visto nella “follia” un mezzo di espressione.

Il dadaismo che esalta il non-senso, e ancor di più la metafisica con la sensazione di vuoto che traspare dalle invenzioni prospettiche e l’atmosfera che evoca una realtà “diversa”, per certi aspetti indifferente alla realtà, al punto che Giorgio de Chirico, maestro del genere, trasforma l’uomo in un tragico manichino in mezzo a piazze deserte. Nel 1913 afferma: «L’opera profonda l’artista l’attingerà nelle profondità del suo essere: là dove non passano né rumore di ruscelli né canti d’uccelli né sussurri di foglie». Si ritorna alle teorie di Freud, secondo il quale la mente umana non comprende soltanto il raziocinio, ma anche una dimensione irrazionale, inespressa o repressa, che esercita un’influenza sul comportamento, sul pensiero e sulle relazioni.

Nato come ideale continuazione del dadaismo e della metafisica, il surrealismo si presenta come la corrente pittorica del XX secolo che più di tutte esprime una diversa libertà dell’uomo e con le sue bizzarre associazioni di immagini, raffigura le teorie sull’interpretazione dei sogni che per natura non seguono la logica ma l’inconscio.

Lo spagnolo Salvador Dalì ne è l’esponente più stravagante, conosciuto anche da chi non “mastica” l’arte per i gesti esibizionisti di cui è costellata la sua vita. Paranoico per natura, nella pittura trova il suo sfogo, da lui definito un processo di “paranoia critica”, uno strumento di liberazione dalle ossessioni che dice di avere «in comune con alcuni pazzi, la differenza tra un pazzo e me è che io non sono pazzo».

Inutile cercare di interpretare le sue tele, esse valgono nel loro insieme, per quello che comunicano e per le reazioni che provocano. Alcune figure sono caratteristiche della sua produzione, come il corpo umano a cassetti, luoghi segreti dell’anima dove ogni persona nasconde le sue paure. All’artista il compito di aprirli alla ricerca della vera essenza dell’uomo.

La Collezione Prinzhorn

Nei primi decenni del Novecento gli artisti guardano con occhi nuovi l’arte primitiva, gli schizzi dei bambini, modelli di riferimento fino ad allora ignorati come i disegni delle persone con disturbi psichici, visti soltanto in un’ottica diagnostica. Negli Anni Venti del secolo scorso una clinica psichiatrica universitaria, grazie ad un medico che è anche storico dell’arte, diventa un laboratorio sperimentale che dà per la prima volta dignità artistica a opere fino ad allora utilizzate per fare ricerca.

Quel medico è Hans Prinzhorn e la collezione che ne porta il nome è ubicata all’interno dell’ex edificio dell’aula universitaria della Clinica di Neurologia di Heidelberg, città sede del più antico Ateneo tedesco.

Composta da oltre 20.000 pezzi realizzati da persone con “esperienza psichiatrica” (termine questo utilizzato in Germania), la Collezione Prinzhorn copre un arco temporale che va dal 1890 al 1930, passando ad un’epoca successiva al 1980, quando ha ricominciato a crescere in seguito a donazioni dovute alla grande mostra itinerante in Germania e Svizzera che l’ha fatta conoscere ad un vasto pubblico.

Sebbene la più antica raccolta di lavori realizzati all’interno di istituzioni psichiatriche sia in Italia, al Museo Lombroso di Torino, la Collezione Prinzhorn è la più vasta e completa, raccogliendo opere provenienti da tutti i territori di lingua tedesca.

Hans Prinzhorn arriva a Heidelberg nel 1919, assunto dal direttore della Clinica Psichiatrica con il compito di ampliare una piccola collezione di lavori dei ricoverati. Inoltra richieste ai manicomi e alle cliniche del Paese, in poco tempo gli inviano oltre 5.000 pezzi. Lui non esclude nulla, cataloga tutto, e questo criterio è il motivo della ricchezza della collezione.

Prinzhorn non si ferma all’incarico che gli hanno assegnato: nel 1922 dà alle stampe un testo unico nel suo genere, L’attività plastica dei malati mentali, 350 pagine rivoluzionarie dove sono incluse 170 riproduzioni di opere della raccolta di Heidelberg, alcune delle quali a colori. Fino a quel momento esistevano solo rare immagini in bianco e nero sulle riviste psichiatriche, rivolte soltanto agli specialisti, mentre nel libro di Prinzhorn non viene attribuito alle foto e ai contenuti un valore diagnostico ma artistico. Questo fa sì che il volume abbia un immediato successo tra gli artisti più che tra gli psichiatri, segnando un punto di svolta nell’arte del XX secolo.

In epoca nazista la raccolta avrebbe potuto rischiare la distruzione, invece paradossalmente è stato proprio il regime a favorirne in modo inconsapevole la sopravvivenza. A Heidelberg, infatti, arriva un nuovo direttore, Carl Schneider, che è anche una figura chiave del progetto Aktion T4, voluto dai nazisti per eliminare le persone con disabilità fisiche e mentali. Nel 1937 è tra gli ideatori della famigerata Entartete Kunst, famosa nella storia come la mostra d’arte degenerata, inaugurata a Monaco di Baviera e portata in giro per la Germania a fini propagandistici allo scopo di denigrare le opere non approvate dal regime.

Accanto alla grande mostra che celebra “l’arte pura tedesca”, in uno spazio buio e con l’accompagnamento di insulti scritti agli artisti, vengono dunque disposte 650 opere moderniste. Tra queste, alcune provengono da Heidelberg e sono anche illustrate nella guida della mostra. Due milioni di persone corrono a vederle, un numero tre volte maggiore di quello dei visitatori della mostra d’arte tedesca.

Nel 2001 la Collezione Prinzhorn diventa un museo, oggi vengono allestite tre o quattro mostre ogni anno che espongono le opere a rotazione, lo spazio non è sufficiente, purtroppo, per un’esposizione permanente.

Dall’Art Brut all’Outsider Art

Esiste un’arte ancora poco conosciuta e valorizzata, parallela alle correnti affermate e a torto considerata “minore”. Gli addetti ai lavori la chiamano Outsider Art, definizione che identifica la produzione artistica spontanea di persone dal talento innato, autodidatte ed estranee all’arte convenzionale, che nel tempo ha inglobato l’opera di artisti con problemi mentali. È un’espressione creativa dal forte impatto emotivo che costituisce un sistema vero e proprio, con collezionisti, riviste e aste che nel mondo, dall’Europa all’Asia, passando per gli Stati Uniti e l’America Latina, conta più di ottanta istituzioni museali dedicate.

Non si tratta tuttavia di un movimento nel quale gli artisti e le artiste si identificano, piuttosto è una “assegnazione”, a volte postuma, che viene data quando il linguaggio e la tecnica si esprimono con mezzi inusuali per un imprevedibile esito creativo. Tratto comune degli artisti outsider, infatti, è l’utilizzo di qualsiasi materiale e strumento disponibile, dal momento che molti lavorano o hanno lavorato all’interno di istituzioni ospedaliere oppure in altri contesti di isolamento come le carceri.

Un esempio è Guillaume Pujolle che dipingeva ad acquerello con i liquidi medicinali “rubati” nell’ambulatorio del manicomio dove venne internato, nel 1926, all’età di 33 anni, per violenti attacchi di rabbia e dopo il tentativo di omicidio della moglie. Con iodio, blu di metilene e mercurocromo, pennelli realizzati con ciocche dei suoi capelli e cartone arrotolato come manico, ha disegnato fiamme, linee rette e curve, alternate ad un mondo onirico di uccelli notturni, navi volanti, aeroplani e figure umane distorte.

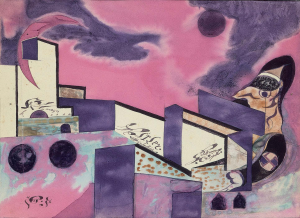

Altre peculiarità di questi artisti sono la ripetizione ossessiva di alcuni soggetti, la produzione prolifica e compulsiva, l’attività creativa maturata da adulti e a volte la combinazione di scrittura e immagine. A queste caratteristiche corrisponde Adolf Wölfli, artista svizzero che ha trascorso trentacinque anni, di cui trenta in isolamento volontario, nella Clinica Psichiatrica di Waldau, nei pressi di Berna, internato con la diagnosi di schizofrenia e lì deceduto il 6 novembre 1930 all’età di 66 anni. La sua sterminata produzione artistica, costituita da migliaia di opere, alcune delle quali commissionate dalla stessa struttura ospedaliera, come gli armadi decorati e un grande quadro per la sala conferenze, oltre all’infinita combinazione di forme e di elementi, si distingue per la contaminazione con la scrittura. Esempio eloquente è la vita dell’artista che egli stesso ha illustrato in ben 25.000 pagine, dove gli intricati disegni, le mappe, i ritratti, gli animali, le piante si mescolano a testi, notazioni musicali e collage.

Il termine Outsider Art è stato coniato nel 1972 dallo storico dell’arte Roger Cardinal che in questo modo ha sostituito l’omologa definizione francese Art Brut, a sua volta introdotta nel 1945 da Jean Dubuffet che proprio in quell’anno scopre Wölfli, fino ad allora sconosciuto al di fuori delle mura dell’ospedale psichiatrico.

Sia Cardinal che Dubuffet si sono occupati di artisti europei, spostando poi la loro ricerca negli Stati Uniti, dove l’Outsider Art si è affermata. Per trovarne il germoglio bisogna però spostarsi un po’ più indietro, nell’Ottocento, quando le pratiche mediche condotte nei manicomi cominciano ad interpretare i disegni dei ricoverati per dedurne indizi su malattie e disturbi. Un secolo dopo gli artisti iniziano a prendere ispirazione da queste opere, lo abbiamo visto in merito alla Collezione Prinzhorn, ed è ancora una volta Wölfli il protagonista della prima monografia dedicata alla produzione creativa di una persona con problemi psichici, pubblicata nel 1921 dal dottor Walter Morgenthaler che lo ha in cura.

Non c’è Outsider Art senza Art Brut e senza la Compagnie de l’Art Brut, composta da Dubuffet insieme agli artisti André Breton e Slavko Kopač, il critico Michel Tapié e lo scrittore Jean Paulhan. Quest’ultimo, insieme a Dubuffet e Le Corbusier, compie una ricognizione tra ospedali psichiatrici, carceri e campagne nella Svizzera dell’immediato secondo dopoguerra, alla ricerca di artisti eccentrici ed emarginati definiti “primitivi del XX secolo”. Nel 1949 organizzano la prima mostra a Parigi e nel 1971 Dubuffet dona la sua intera collezione di Art Brut alla città di Losanna, in Svizzera. Circa cinquemila pezzi eccezionali che raccolgono 133 autori vengono messi a disposizione del pubblico in un castello del XVIII secolo.

La Collection de l’Art Brut, inaugurata il 26 febbraio 1976, conta oggi oltre mille artisti e settantamila opere. Nel frattempo il lavoro artistico diventa una consuetudine nelle cliniche psichiatriche, riconosciuto come un valido strumento terapeutico.

Nell’Ospedale di Gugging, alla periferia di Vienna, lo psichiatra Leo Navratil negli Anni Sessanta promuove queste attività, ed è in quel luogo che viene scoperto un nuovo talento, August Walla.

Cresciuto dalla madre come una ragazza per impedirgli di diventare un soldato, Walla disegna figure femminili contrassegnate da una svastica e uomini con un martello e una falce. Il suo cosmo artistico mischia dèi, demoni e simboli inventati; nella sua vita ha scritto migliaia di lettere, fotografato, realizzato oggetti, disegnato e dipinto tutto ciò che lo circonda, un mondo mitologico immortalato sotto forma di murales anche nella sua stanza d’ospedale, dove ha vissuto dal 1983 fino alla sua morte, nel 2001. L’Ospedale di Gugging costituisce attualmente un centro culturale unico al mondo, l’Art Brut Center Gugging, 1.300 metri quadri di superficie espositiva che ospitano le opere dei più importanti protagonisti dell’Art Brut.

Negli anni in cui l’Austria scopre August Walla e lo proietta sulla scena internazionale, in Italia emerge la figura di Carlo Zinelli che trascorse gran parte della sua vita in manicomio, nell’epoca precedente alla Legge Basaglia.

Nel 1941 manifesta i primi sintomi di una patologia psichica e sei anni dopo viene definitivamente ricoverato nell’ospedale psichiatrico di San Giacomo della Tomba (Verona). Sviluppa un proprio personalissimo linguaggio figurativo con soggetti inventati, ma allo stesso tempo legati al suo passato e ad elementi del quotidiano. Lo fa nell’atelier d’arte per gli ospiti della struttura, aperto nel 1957 dal lungimirante direttore dell’ospedale, Carlo Trabucchi, che si avvale della consulenza dello scultore Michael Noble.

Zinelli è uno dei frequentatori più assidui, dipinge anche per otto ore di seguito al giorno, padroneggia il mezzo pittorico, diventa un conoscitore dell’uso del colore, utilizza con la medesima disinvoltura pastello, tempera, inchiostro e grafite.

A partire dal 1959 lo prende in cura lo psichiatra Vittorino Andreoli al quale si deve la conoscenza di questo artista che fin da subito si è differenziato per l’originalità della sua opera. Andreoli ha detto di lui che «era un matto straordinario». È il primo italiano ad entrare nella collezione di Jean Dubuffet e lo scrittore e giornalista Dino Buzzati organizza una mostra collettiva che comprende i suoi disegni, mostra a cui dà il titolo Sono dei veri artisti.

Zinelli muore nel 1974, due anni prima il suo stile e il suo modo di esprimersi artisticamente prende il nome di Outsider Art.

Negli Anni Ottanta questa corrente spicca il volo, dopo l’inaugurazione della Musgrave Kinley Outsider Art Collection, presso la Whitworth Art Gallery di Manchester; un decennio dopo prende il via la prima manifestazione dedicata, l’Outsider Art Fair, che ogni anno dal 1993 si tiene a New York e a Parigi.

Attualmente nella capitale francese si celebra il connubio “arte e follia” in un’esposizione unica, Figures du Fou. Du Moyen Âge aux romantiques / Le figure del matto. Dal Medioevo ai romantici, dal 16 ottobre 2024 al 3 febbraio 2025 nella prestigiosa cornice del Louvre, una retrospettiva che indaga la figura del “matto” nell’arte e nella cultura occidentale.

E per chiudere ci affidiamo alle parole del fotografo Giacomo Doni che alla salvaguardia della memoria delle ex strutture manicomiali italiane e delle persone che vi hanno vissuto dedica il suo lavoro. Questo suo pensiero sintetizza il senso dell’arte che elogia la follia: «Metafora dell’uomo che può perdere le proprie sovrastrutture per mostrarsi nella sua unicità, nella sua fragilità, trasformando in bellezza quello che può essere considerato normale, proprio come una semplice mano di colore».

*Direttrice responsabile di Superando.

Articoli Correlati

- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…

- Intervista doppia su disabilità e dintorni Due esperienze di vita a confronto, due generazioni diverse che parlano di disabilità e di tutto ciò che ruota intorno ad essa, dalle emozioni più personali alle grandi questioni come…

- Per un nostro dibattito scientifico «Urge la nostra fondamentale presenza in qualità di studiosi - scrive Claudio Roberti - perché dobbiamo poter dire: “Niente su di Noi senza di Noi", anche in tale ambito». E…