Perché la Legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno, pensata per favorire l’emancipazione e l’autodeterminazione di persone con qualche tipo di difficoltà, si è concretizzata in tantissimi casi in una violazione dei loro diritti umani? Salvatore Nocera e Simona Lancioni lo hanno chiesto a Paolo Cendon, considerato il “padre” di quella norma, oltre a parlare con lui della Proposta di Legge dell’Associazione Diritti alla Follia, volta a modificare la norma stessa

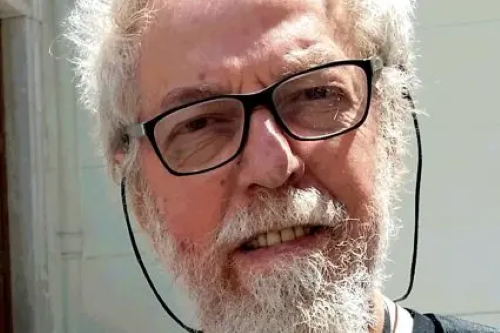

Com’è possibile che una norma pensata per favorire l’emancipazione e l’autodeterminazione di persone con qualche tipo di difficoltà si sia concretizzata in tantissimi casi in una violazione dei loro diritti umani? La norma di cui parliamo è la Legge 6/04, istitutiva dell’amministrazione di sostegno, che lo scorso anno ha compiuto vent’anni, e quella domanda abbiamo voluta porla, nell’intervista che presentiamo oggi, curata da Salvatore Nocera e Simona Lancioni, a colui che è considerato il “padre” della norma in questione, ossia Paolo Cendon, professore ordinario dell’Università di Trieste, nonché coordinatore scientifico del Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili, riattivato presso il Ministero della Giustizia nel novembre 2023. Con lui abbiamo parlato delle tante criticità che già da tempo denunciamo su queste pagine, dalle nomine di un amministratore di sostegno senza interpellare la persona che vi viene sottoposta, al mancato rispetto della volontà di quest’ultima; dai trattamenti sanitari autorizzati da terzi, ma spacciati come “scelti” dalla persona amministrata, alla contraccezione e a interruzioni di gravidanza eseguite senza il consenso delle donne con disabilità psicosociale sottoposte a “tutela giuridica”; e ancora, dall’impossibilità per la persona amministrata di stare in contatto con parenti/amici per volontà dell’amministratore di sostegno, ai numerosi furti ai danni delle persone amministrate, fino al trasferimento della persona amministrata in una struttura residenziale senza il suo consenso, come nell’eclatante “caso Gilardi”, costato all’Italia una condanna da parte della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, per violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (se ne legga a questo link).

Per ovviare a tali criticità, l’Associazione Diritti alla Follia ha recentemente elaborato una Proposta di Legge di iniziativa popolare, attualmente aperta alla sottoscrizione online, che prevede modifiche e integrazioni alla Legge 6/04. Anche di questa Proposta di Legge, e in particolare di alcuni aspetti di essa, si è parlato con il professor Cendon.

Professor Cendon, lo scorso anno lei segnalava che le persone soggette ad amministrazione di sostegno hanno superato abbondantemente le 400.000, che questo numero è in costante aumento e che l’istituto funziona nell’80-90% dei casi. Noi vorremmo qui focalizzare la nostra attenzione su quel 10-20% dei casi – che corrispondono a 40/80mila persone – nei quali sono state riscontrate delle criticità anche particolarmente pesanti in una serie di situazioni. Com’è stato dunque possibile che una norma pensata per favorire l’emancipazione e l’autodeterminazione di persone con qualche tipo di difficoltà si concretizzi, in decine di migliaia di casi, in una violazione dei loro diritti umani?

«Vorrei innanzitutto precisare che i numeri da voi citati vanno leggermente corretti in basso, direi tra le 350.000 e le 400.000 persone soggette ad amministrazione di sostegno, anche se potrebbero esserci dati più recenti che confermino le 400.000. Non credo poi nemmeno che le cose vadano bene nell’80/90% dei casi, come da voi detto, credo infatti che vadano bene per il 30% dei casi, così così per un altro 30% e male per un ulteriore 30%.

Rispetto allo scopo della Legge 6/04, è certamente stato fondamentale l’obiettivo di favorire l’emancipazione e l’autodeterminazione delle persone ed è bene sottolinearlo. Ma vi è stata anche l’esigenza di protezione. Direi dunque che per metà si tratta di favorire l’emancipazione all’insegna della maggiore libertà possibile, per l’altra metà, invece, di proteggere e tutelare. Quando ad esempio c’è una persona che non è in grado, per varie ragioni, di fare quello che dovrebbe fare (pagare le bollette), allora il problema è quello di tutelarla.

Quindi, ribadisco, il trend voluto dalla Legge 6/04 è stato per metà quello dell’emancipazione e della “fioritura” delle persone, potremmo dire, per metà, invece, quello di salvaguardare, di impedire che le persone stesse precipitino in condizioni peggiori o pericolose».

Dopo la Sentenza del 6 luglio 2023, con cui la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per il cosiddetto “caso Gilardi”, quali garanzie ha oggi una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno di non essere rinchiusa da qualche parte contro la propria volontà?

«In realtà è necessario precisare che nel caso di Carlo Gilardi la Corte Europea, che ha prodotto la Sentenza del 6 luglio 2023, non aveva sotto mano tutti gli elementi utili a potersi esprimere sul punto, in quanto non ha mai richiesto – e comunque non le sono mai stati forniti – i dati completi, e quindi ha giudicato ignorando una serie di importanti dettagli. In altre parole, non voglio dire che Carlo Gilardi “desiderasse spasmodicamente” andare nella casa di riposo, però, in certi frangenti non era così contrario. Soprattutto la Corte ha completamente dimenticato o ignorato – ignorando appunto il relativo fascicolo –, che Gilardi era un uomo che soffriva delle microvessazioni quotidiane che gli imponevano i suoi badanti, in modo molto insistente. E lui, che pure era buono e ispirato da sacri sentimenti, non se ne lamentava pubblicamente, ma in certe occasioni lo faceva. Le forze dell’ordine, a quanto mi risulta anche per esperienza diretta, lo invitavano ad esternare in qualche modo queste sue lagnanze con parole specifiche, per far sì che potessero intervenire.

Credo dunque che la realtà dei fatti sia stata abbastanza diversa da quella che si racconta. Potremmo dire che Carlo Gilardi fosse una persona “spezzata in due”, ossia che metà di lui, o forse anche più, odiasse andare in casa di riposo e stesse bene, tutto sommato, là dove stava, ma una parte di lui stesso, anche molto consistente, si rendeva conto di essere oggetto da qualche anno di quelle vessazioni da parte dei badanti che gli chiedevano denaro, gli imponevano azioni, arrivando fino al ricatto e a fargli addirittura commettere qualche piccolo reato.

Se dunque si ignorano queste parti della storia, si corre il rischio di produrre una Sentenza, come ha fatto la Corte Europea, enormemente sbilanciata. Un altro dato da ricordare, ad esempio, è che quando Carlo Gilardi era in casa di riposo, non è vero che ogni giorno chiedesse di vedere i cugini o altre persone che avrebbero fatto continuamente richiesta di essere presentati e di poter parlare con lui. Era infatti una persona di indole solitaria, contento, tutto sommato, che gli venissero risparmiate visite e richieste a cui diceva quasi sempre di no. Anche il Giudice ha probabilmente sbagliato quando ha negato dialogo e conversazioni con persone che l’avevano chiesto, ma questo è successo poche volte, mentre in ogni altro caso era lo stesso Gilardi a supplicare il giudice, e in particolare l’amministratore di sostegno, di essere tenuto al riparo da richieste di conversazioni con persone che lui praticamente non conosceva o che in ogni caso non stimava molto.

Quindi ci sono tanti “buchi” che in quel caso occorre certamente tenere presenti».

L’Associazione Diritti alla Follia ha elaborato una Proposta di Legge di iniziativa popolare, attualmente aperta alla sottoscrizione online, che prevede modifiche e integrazioni alla norma in questione. Nel chiederle qui di seguito un’opinione sugli interventi più caratterizzanti della Proposta, ci soffermiamo innanzitutto sulla necessità di specificare nei Decreti di nomina dell’amministratore di sostegno – come recita quella Proposta – che né quest’ultimo, né il Giudice Tutelare o il Collegio possano sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di qualunque decisione, e che il loro compito è di «supportare il processo decisionale autonomo della persona».

«Non è così semplice rispondere a questa domanda, perché essa contiene una premessa in cui si vede il mondo della fragilità come se fosse fatto e costruito in un certo modo, mentre purtroppo è molto più complicato. Si diceva in precedenza che per la metà e oltre dei casi tutto va benissimo, è corretto e quindi è opportuno dire che l’autonomia vada salvaguardata e potenziata, che la libertà è sacrosanta… Nell’altra metà dei casi, purtroppo, non è così, il mondo non è come vorremmo. Non vorremmo che ci fosse la sofferenza, il dolore, le guerre e tante altre brutte cose che purtroppo esistono. Proviamo a far finta che non esistano? È così che vogliamo ragionare? Non credo sia giusto farlo. Si pensi ad esempio a quella che a mio parere è una questione riguardante tutti i beneficiari di amministrazione di sostegno, ovvero il pagamento delle bollette (luce, acqua, gas, telefono, tasse, condominio ecc.). Tutti quelli che possono non le pagano, ma è necessario farlo e quindi, cosa deve fare un amministratore di sostegno che si trova davanti a un beneficiario che dice “no, non le ho pagate, non voglio pagarle, non voglio pagare nemmeno le tasse…”? Se non paghi, ti tagliano la luce, se non paghi, corri dei rischi enormi. Ecco, questo è un esempio minimo, in fondo, un esempio molto semplice, ma sin troppo frequente. Che senso ha ignorarlo, fingendo quindi che il mondo sia diverso da quello che è? Il mondo, purtroppo, è fatto anche di beneficiari che certe volte non fanno cose indispensabili, come appunto pagare le bollette o le spese condominiali.

Sono cinque i casi difficili, o meglio, i gruppi di casi (circa 3 milioni di persone in Italia), nei quali purtroppo l’amministratore di sostegno e il giudice si trovano di fronte alla necessità di, non dico calpestare la volontà, ma di persuadere in ogni modo possibile il beneficiario a fare cose indispensabili e se il beneficiario si oppone, devono farlo lo stesso, come del resto ammette anche il Codice in alcuni passaggi in cui si parla di “rappresentanza esclusiva”. Si tratta dei casi di disagi psichici molto gravi, di anoressia, di alcolismo, di dipendenza da sostanze stupefacenti, di ludodipendenza. Qui ho esemplificato cinque categorie in cui ci si trova purtroppo di fronte a dei veri e propri muri e certe volte è necessario anche andare avanti. Si pensi all’anoressia, forse il caso più esemplare, perché qui è in gioco la vita di una persona.

All’inizio i giudici facevano come vorrebbe la Proposta di Legge dell’Associazione Diritti alla Follia, ossia “vabbè, se non vuoi mangiare, non importa, facciamo quello che vuoi, pazienza se muori!”. Questo è andato avanti così per qualche anno, poi i giudici hanno cambiato idea, sia pure senza mai venir meno alla persuasione, al dialogo, fin quando possibile, senza mai venir meno a questo codice fondamentale; quando però in certi casi si ha a che fare con la fragilità, quando una ragazza arriva a pesare 25 chili, occorre che il giudice dia all’amministratore di sostegno il potere di farla mangiare con la forza. E questo è successo in alcuni Decreti che abbiamo anche pubblicato recentemente, per testimoniare che non è un’invenzione del sottoscritto o di chissà chi, ma è quello che i giudici fanno quando devono farlo, perché c’è in gioco la vita delle persone. E sono le madri stesse [delle ragazze, N.d.R.], tra l’altro, che spesso li supplicano di non far morire a nessun costo la propria figlia».

Sempre in riferimento alla citata Proposta di Legge, qual è il suo parere sull’introduzione del vincolo che l’individuazione (e l’eventuale sostituzione) dell’amministratore di sostegno sia ineludibilmente legata alla scelta del beneficiario?

«Come ho già detto in precedenza, credo sia un’illusione postulare un beneficiario che sia sempre perfettamente in grado di decidere. Diciamo che da qualche tempo in qua è approdata con evidenza e forza sempre maggiori, anche presso i giudici, la consapevolezza che l’essere umano è più complicato di come sembrerebbe e che spesso è “spezzato” in parti diverse tra loro, potremmo dire tra parti che “vogliono essere salvate” e parti che “non vogliono essere salvate”. Dal canto suo, il giudice tutelare opera una sorta di contratto con quella parte della persona che chiede di “essere salvata”.

Mi rendo conto che questa è una grande semplificazione della questione, ma credo sia fondamentale partire dalla presa d’atto che l’essere umano è molto complicato, e ignorare questo vuol dire semplificare troppo le cose».

Rispetto poi al fatto che uno stesso amministratore di sostegno possa avere un solo beneficiario, o al massimo tre, quando i beneficiari sono legati tra loro da rapporti di coniugio, o di parentela fino al secondo grado, che cosa ne pensa?

«Qui mi permetto di dire che si sfiora veramente il ridicolo, in quanto si immagina che fuori dei tribunali vi siano code di gente che dice: “voglio farlo io l’amministratore di sostegno, ci tengo moltissimo”! L’amministratore di sostegno è un mestiere nobilissimo, che però è pagato pochissimo, esige sforzi indicibili, tant’è che proprio nessuno vuole farlo. Forse nel 2004 il Legislatore non immaginava che i “fragili” fossero così numerosi e che quindi altrettanto numerosi avrebbero dovuto essere gli amministratori di sostegno. Ma, ripeto, nessuno vuole fare l’amministratore di sostegno, in molti casi nemmeno in famiglia, figuriamoci fuori della famiglia. Per ottenere quattro soldi, con fatica, spesso insultati, sbeffeggiati dal proprio beneficiario, magari incompresi anche dal giudice tutelare… chi vorrebbe fare un lavoro del genere? Quindi il vero problema del giudice tutelare oggi, forse il più grosso, è trovare gli amministratori di sostegno, figuriamoci se uno può permettersi il lusso di più di due o tre beneficiari, magari fosse così…

Bisogna organizzarsi con il volontariato, bisognerebbe cominciare a fare un lavoro robusto, ma vi è una disparità tendenziale, una forbice destinata a crescere tra i beneficiari, cioè coloro che hanno bisogno di aiuto, che oggi sono circa 400.000, ma che con il tempo fatalmente cresceranno, perché questa è l’Italia. Non so quale sia il tetto possibile, almeno il triplo, il quadruplo, forse dieci volte tanto, forse sono 4 milioni in potenza le persone con difficoltà. E 4 milioni di amministratori di sostegno dove li cerchiamo? Ci vorrebbe un ministro, un’organizzazione che cercasse delle strade per incentivare queste soluzioni, vie economiche, vie organizzative, vie di vario tipo, valorizzando soprattutto il volontariato, che mi sembra il grande bacino cui attingere. Certo, è un grosso problema, non lo nego, ma figuriamoci se si può ridurre addirittura per legge a due beneficiari, quando ci sono avvocati – e non va bene, sono il primo a non essere d’accordo – che arrivano ad avere venti, trenta, beneficiari perché il giudice non ha trovato altre persone. E si tenga anche conto che il Legislatore aveva stabilito che gli assistenti sociali non dovessero fare gli amministratori di sostegno, per evitare il conflitto di interessi. Il bacino, quindi, si restringe ulteriormente.

Il problema è enorme, ma non si può certo risolverlo pensando di vivere tra le nuvole!».

Per quanto poi riguarda il fatto che la nomina dell’amministratore di sostegno divenga competenza di un Tribunale in composizione collegiale e che l’obbligo di nomina veda il beneficiario in tutta la procedura sempre supportato da un avvocato di fiducia, qual è la sua opinione?

«Anche qui credo sia necessario fare i conti con la realtà. Già oggi, infatti, i giudici di ruolo che si occupano di amministrazione di sostegno sono pochi, pochissimi, solo in parte aiutati dai giudici di supporto. Questo è un grave problema che non so se in prospettiva sarà risolvibile. Immaginare dunque di poter contare addirittura su un collegio di giudici, mi sembra francamente una pura e semplice utopia».

E rispetto alla previsione della suddetta Proposta di Legge che in nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno possa incidere sulla continuità dei rapporti familiari, cosa ne pensa?

«Come ho già detto in precedenza, i rapporti tra beneficiario e famiglia si possono dividere in tre gruppi, un 30% in cui le cose vanno benissimo, un altro 30% in cui la situazione è abbastanza traballante e un ulteriore 30% in cui invece le cose vanno veramente male, e addirittura può essere il familiare stesso all’origine di dissesti psichici, fisici ed esistenziali in cui si trova il beneficiario. In questi ultimi casi la prima azione del giudice, quando se ne rende conto, è di staccare subito, con ogni mezzo, il beneficiario dal suo contesto familiare, che è appunto all’origine di situazioni disastrose. Quindi la continuità dei rapporti familiari, quando c’è ed è buona, è provvidenziale, e bene ha fatto il Legislatore a mettere in primo piano i familiari come bacino nel quale attingere agli amministratori di sostegno. Ma purtroppo molto spesso le cose non vanno così, come accade almeno per il 30% dei casi, talora anche arrivati alle cronache, perché riguardanti personaggi noti del mondo dello spettacolo o della cultura. Situazioni assolutamente gravi, rispetto alle quali il primo compito dei giudici dev’essere non di favorire la continuità familiare, ma di spezzarla, staccando subito il beneficiario dalla sua famiglia».

In conclusione, dunque, come valuta nel complesso la Proposta di Legge di cui si tratta?

«Illusoria, perché per molti aspetti prescinde dalla realtà. Rispetto ad alcuni casi può essere una proposta corretta, che sarebbe bellissima se il mondo fosse come vorremmo, ma per ogni tre, quattro casi di quel tipo, ce ne sono purtroppo almeno dieci volte tanti che con quella proposta vanno in disaccordo. E quindi, da questo punto di vista, ritengo che essa sia a dir poco utopistica».

*Paolo Cendon è professore ordinario dell’Università di Trieste, nonché coordinatore scientifico del Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili riattivato presso il Ministero della Giustizia nel novembre 2023. Salvatore Nocera, avvocato, è impegnato da sempre sul fronte dei diritti delle persone con disabilità ed è esperto, in particolare, di questioni legate all’inclusione scolastica. Simona Lancioni è sociologa, responsabile di Informare un’h-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa).

Articoli Correlati

- L’amministrazione di sostegno e la questione della sostituzione «Ci sono decine di migliaia di casi – scrive tra l’altro Simona Lancioni, commentando l’intervista al professor Paolo Cendon sull’amministrazione di sostegno, pubblicata sulle nostre pagine – a documentare che…

- Il diritto è uno strumento per vivere o un modo per controllare la vita degli altri? Diamo ben volentieri spazio al contributo dell’Associazione radicale Diritti alla Follia, di commento al testo “Amministrazione di sostegno: quel 30 per cento di gravi criticità”, pubblicato su queste stesse pagine,…

- L’arte elogia la follia: la malattia mentale nelle opere dei grandi artisti Spazia dal Medioevo ai giorni nostri il ricco approfondimento dedicato al rapporto tra arte e follia, curato da Stefania Delendati, che scrive tra l’altro: «In un certo senso l’arte, se…