«La libertà di scegliere dove, come e con chi vivere – scrive tra l’altro il presidente della FISH Falabella – non è un lusso per pochi, è un diritto per tutti. Ed è su questo che si misura la civiltà di una democrazia». «E la riflessione sulla residenzialità – aggiunge – non può prescindere dai principi sanciti sia dalla Costituzione Italiana, sia della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità»

Nel nostro Paese è tornato con forza al centro del dibattito il tema della residenzialità e della deistituzionalizzazione delle persone con disabilità. Un tema complesso, delicato, spesso attraversato da posizioni diverse, talvolta contrastanti, ma proprio per questo urgente da affrontare con rigore, rispetto e spirito costruttivo.

Nel nostro Paese è tornato con forza al centro del dibattito il tema della residenzialità e della deistituzionalizzazione delle persone con disabilità. Un tema complesso, delicato, spesso attraversato da posizioni diverse, talvolta contrastanti, ma proprio per questo urgente da affrontare con rigore, rispetto e spirito costruttivo.

Nei giorni scorsi, anche a seguito di alcuni contributi pubblicati su queste stesse pagine, il confronto pubblico si è riacceso, portando nuove voci e sensibilità a riflettere su questi temi. Va però detto con chiarezza che all’interno della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), questo dibattito non è mai mancato: è stato, anzi, un filo conduttore costante, talvolta più evidente, altre volte meno visibile, ma sempre presente in ogni confronto avviato all’interno della Federazione. Perché la FISH ha scelto fin dalla sua nascita di non eludere le questioni complesse, ma di affrontarle con il contributo di tutte le sue componenti, nella convinzione che solo così si possano costruire politiche realmente inclusive e condivise a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La FISH, editore della presente testata, riconosce nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità un punto di riferimento imprescindibile. Non si tratta di un semplice atto formale, ma di un vero e proprio cambiamento di paradigma: un documento che segna un “prima” e un “dopo” nella storia dei diritti umani, restituendo piena cittadinanza alle persone con disabilità. Un cambiamento reso possibile anche grazie all’enorme lavoro svolto da Giampiero Griffo, figura di riferimento internazionale e rappresentante italiano nel mondo delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che ha saputo con coerenza, rigore e visione tradurre i princìpi della Convenzione nel contesto italiano, rendendoli patrimonio condiviso del mondo associativo e dell’intero movimento per i diritti civili.

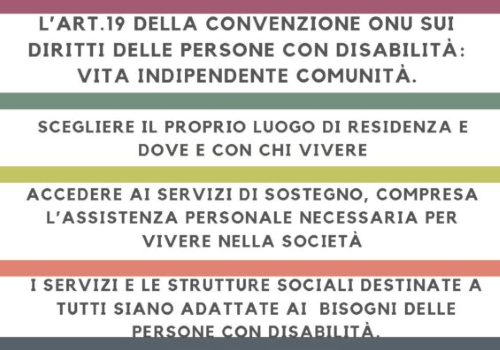

La Convenzione sancisce, tra gli altri, il diritto fondamentale a scegliere dove, come e con chi vivere, evidenziando che la libertà di scelta e l’inclusione nella comunità non sono privilegi da concedere, ma diritti inviolabili da garantire. Riconoscere questo principio significa costruire una società che non esclude, che non emargina, ma che valorizza ogni persona nella sua unicità. Per la FISH, tale visione non è solo ispirazione ideale: è la base politica e culturale su cui costruire proposte concrete, normative, servizi e politiche pubbliche realmente inclusive.

La riflessione sulla residenzialità, dunque, non può prescindere dai principi sanciti sia dalla Costituzione Italiana, sia della citata Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09.

L’articolo 19 della Convenzione ONU (Vita indipendente ed inclusione nella società) afferma con chiarezza il diritto delle persone con disabilità a vivere nella comunità, con la libertà di scegliere dove, come e con chi farlo. È un diritto umano fondamentale, non una concessione da negoziare. Eppure, nella pratica, questo diritto continua ad essere messo in discussione o reso inapplicabile da contesti culturali, economici e sociali che non garantiscono le condizioni per un’autentica autodeterminazione. A fronte di questo, molte organizzazioni e rappresentanze associative – tra cui la FISH – hanno ribadito con forza l’importanza di orientare le politiche pubbliche verso il superamento dell’istituzionalizzazione, promuovendo modelli di abitare inclusivo, servizi di supporto alla vita indipendente e il rafforzamento delle reti di prossimità.

Allo stesso tempo, non possiamo ignorare che esistono famiglie e persone che, per ragioni legate alla propria storia, al contesto in cui vivono o alla mancanza di alternative reali, vedono nella residenzialità una risposta concreta e, in alcuni casi, necessaria.

È doveroso riconoscere la dignità di queste esperienze. Non esistono verità assolute. Ogni vita è unica, ogni percorso è personale, ogni scelta – anche quella che può apparire distante da una visione ideale – merita rispetto e ascolto. Il vissuto delle famiglie, spesso segnato da solitudini, da fatiche strutturali e dalla carenza di supporti adeguati, deve essere parte integrante del dibattito. Senza giudizi, senza ideologie.

Nel dibattito sulla deistituzionalizzazione, credo dunque sia importante evitare ogni semplificazione ideologica. Non tutte le strutture sono per definizione segreganti, così come non tutte le strutture possono dirsi inclusive solo perché non presentano elementi formali di chiusura. Esistono realtà residenziali che, pur essendo strutturate, si fondano su modelli organizzativi, relazionali e progettuali coerenti con i principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità: strutture capaci di valorizzare l’autodeterminazione, la personalizzazione dei percorsi, la partecipazione alla vita della comunità. Allo stesso modo, esistono contesti che, pur dichiarandosi “aperti” o “inclusivi”, mantengono pratiche e logiche che di fatto escludono, infantilizzano o standardizzano le persone. Il nodo centrale non è quindi la struttura in sé, ma il modello culturale, relazionale e operativo che la guida. È necessario sviluppare strumenti condivisi per valutare la qualità e il grado di rispetto dei diritti nei diversi contesti abitativi, superando logiche binarie e ponendo al centro la persona, i suoi desideri, i suoi legami, il suo progetto di vita.

Nel confronto sulla residenzialità e sulla deistituzionalizzazione, è poi fondamentale evitare che questi temi vengano utilizzati in modo strumentale per creare divisioni tra le diverse condizioni di disabilità. Non è — e non deve mai essere — una contrapposizione tra le persone con disabilità intellettive, relazionali, del neurosviluppo e quelle con disabilità motorie o sensoriali. La FISH, da tempo, ha superato una visione categoriale della disabilità, scegliendo invece di porre al centro la persona e i suoi diritti, a prescindere dal tipo o dal grado della condizione.

I diritti all’autodeterminazione, alla vita indipendente, all’inclusione sociale e alla possibilità di scegliere dove e con chi vivere valgono per tutte le persone con disabilità. Non ci sono priorità da stabilire tra le condizioni, ma responsabilità da assumersi collettivamente per garantire che ogni progetto di vita sia realmente costruito sulla base delle aspirazioni, dei bisogni e delle opportunità individuali.

Proprio per questo, la pluralità delle posizioni emerse all’interno della FISH, compresa quella espressa su queste stesse pagine dal presidente dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori di perSone con Autismo) Giovanni Marino, non rappresenta un ostacolo da evitare, ma una componente naturale del confronto associativo che merita di essere considerata con attenzione e responsabilità. È nel dialogo tra esperienze diverse, anche quando risultano dissonanti, che si rafforza la capacità della nostra Federazione di affrontare le sfide complesse che attendono il nostro Paese. Una di queste è l’attuazione della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità, che nei prossimi mesi metterà alla prova l’intero sistema italiano: sarà in quel passaggio cruciale che occorrerà dimostrare di saper tradurre i princìpi della Convenzione ONU – autodeterminazione, inclusione, vita indipendente – e quelli espressi nella Carta di Solfagnano, sottoscritta lo scorso anno in occasione del primo G7-Inclusione e Disabilità, in scelte legislative e amministrative capaci di garantire pari diritti e pari opportunità. La forza della FISH non risiede nell’uniformità, ma nella capacità di fare sintesi, valorizzando il pluralismo interno come elemento costitutivo di una visione comune dei diritti delle persone con disabilità.

Il confronto sul tema della residenzialità ci dimostra pertanto che la FISH è viva, capace di elaborare, discutere, crescere. È un’organizzazione che produce pensiero, che si interroga, che sa anche mettersi in discussione. E questa è la migliore garanzia per la sua credibilità, per la sua forza rappresentativa, per la sua capacità di influenzare davvero le politiche pubbliche.

All’interno della FISH, infatti, il dibattito si accende, si confrontano posizioni, si discutono anche scelte difficili e questo non è un segno di divisione, ma al contrario è la base della democrazia partecipata, condivisa, vissuta. Una democrazia reale, fatta di rappresentanza, ascolto e confronto tra esperienze associative, territori, storie di vita. Una democrazia che ha il coraggio di affrontare la complessità, senza semplificazioni o scorciatoie. È ben diverso, purtroppo, da ciò che avviene spesso sui social media, dove ad esprimersi con toni accesi o distruttivi sono talvolta persone che non rappresentano nessuno, che non partecipano al confronto associativo, che non sanno condividere le proprie idee in un contesto democratico e che trovano nei canali virtuali uno sfogo personale, incapaci di misurarsi con la fatica e la ricchezza del dialogo vero.

In conclusione, la FISH continuerà ad essere spazio aperto, inclusivo e responsabile, dove il confronto è una risorsa e non un pericolo. Dove ogni voce ha diritto di parola, ma anche il dovere di contribuire a una visione collettiva. Perché i diritti delle persone con disabilità non si difendono con slogan o con le scorciatoie della rete, ma con la costruzione quotidiana di alleanze, proposte e visioni condivise.

In un Paese che troppo spesso fatica a scegliere la strada dell’inclusione, è nostro compito, come movimento, come famiglie, come cittadini, non arretrare di un millimetro. Non c’è più tempo per contrapposizioni sterili: c’è bisogno di coraggio politico, di ascolto reale, di risposte concrete.

La libertà di scegliere dove, come e con chi vivere non è un lusso per pochi, è un diritto per tutti. Ed è su questo che si misura la civiltà di una democrazia.

Al di là poi del tono adottato e delle eventuali allusioni presenti nel citato contributo di Giovanni Marino, conoscendolo personalmente non riesco a credere che la sua intenzione fosse quella di esprimere esplicitamente certi concetti. Piuttosto, ritengo che le sue parole siano il riflesso di un pensiero condizionato da una complessa rete di esperienze personali, in particolare quelle legate alla sua vita di padre. Essere genitore di due figli con autismo comporta un vissuto quotidiano intenso, fatto di difficoltà, frustrazioni, ma anche di sensibilità profonda e battaglie spesso silenziose. È plausibile che questo contesto abbia influenzato il suo modo di comunicare, magari rendendolo più diretto, emotivo o disilluso, senza che ciò significhi necessariamente una volontà deliberata di ferire o generalizzare. La prospettiva personale può, a volte, prevalere su quella oggettiva, soprattutto quando si toccano temi tanto delicati quanto sentiti.

*Presidente della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).

Articoli Correlati

- Il Disegno di Legge Zan e la disabilità: opinioni a confronto Riceviamo un testo dal sito «Progetto Autismo», a firma di Monica Boccardi e Paolo Cilia, che si riferisce, con toni critici, a un contributo da noi pubblicato, contenente due opinioni…

- Una buona cooperazione allo sviluppo fa bene a tutte le persone con disabilità «Se con i progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo - scrive Giampiero Griffo, concludendo la sua ampia analisi sulle azioni in questo settore - verrà rafforzata la voce delle persone…

- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…